你應該要知道的食事

台灣近年出現多起河豚中毒案例,食藥署檢驗確認河豚毒素具有強烈神經毒性,症狀包括唇舌發麻、眩暈、嘔吐,嚴重恐導致呼吸衰竭。另有案例誤將可食用短蛸誤認為藍環章魚。食藥署提醒,河豚及藍環章魚毒性猛烈,民眾切勿自行捕捉烹食,若出現疑似中毒症狀應立即就醫並保留檢體。

整理=編輯部

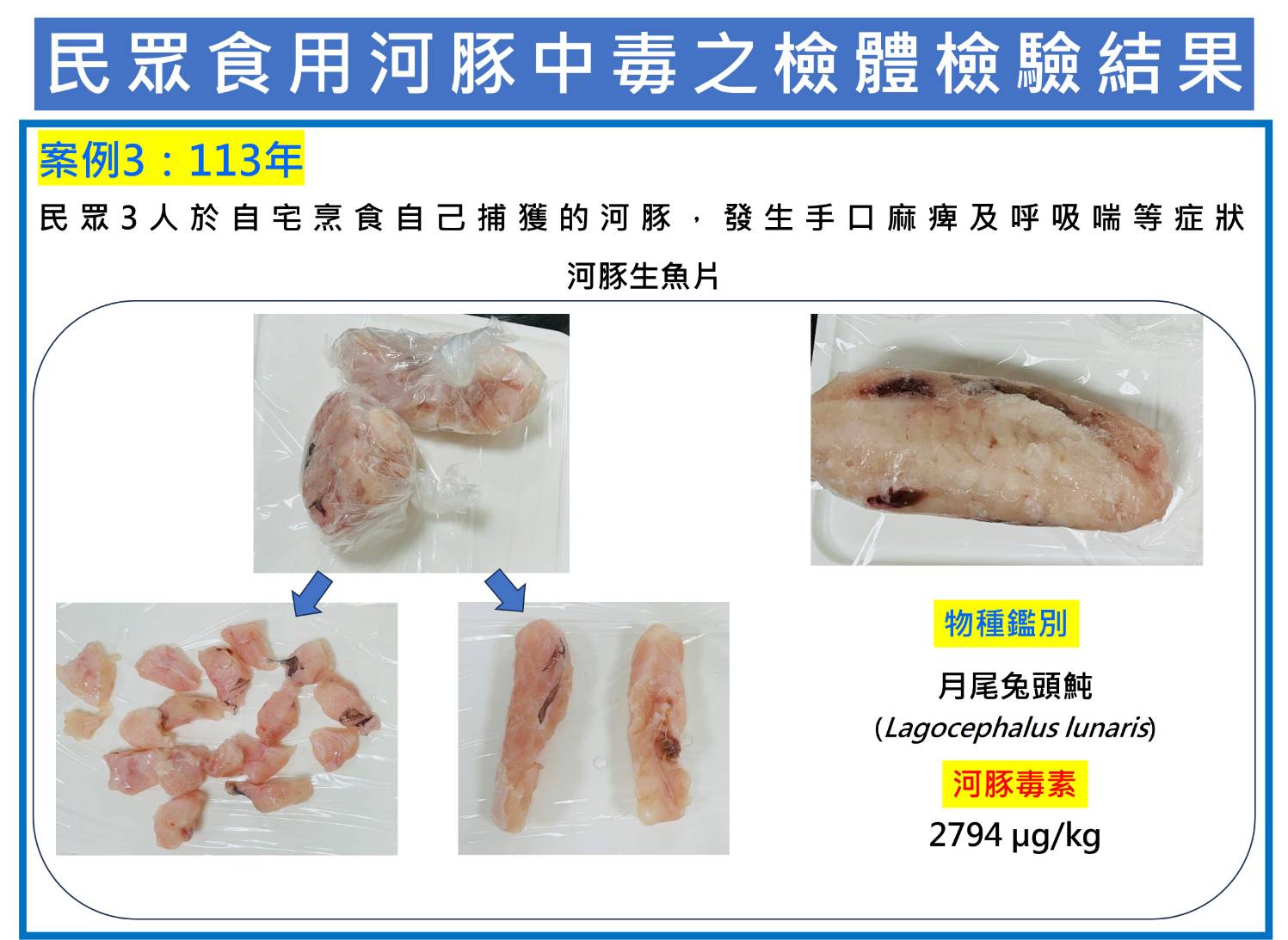

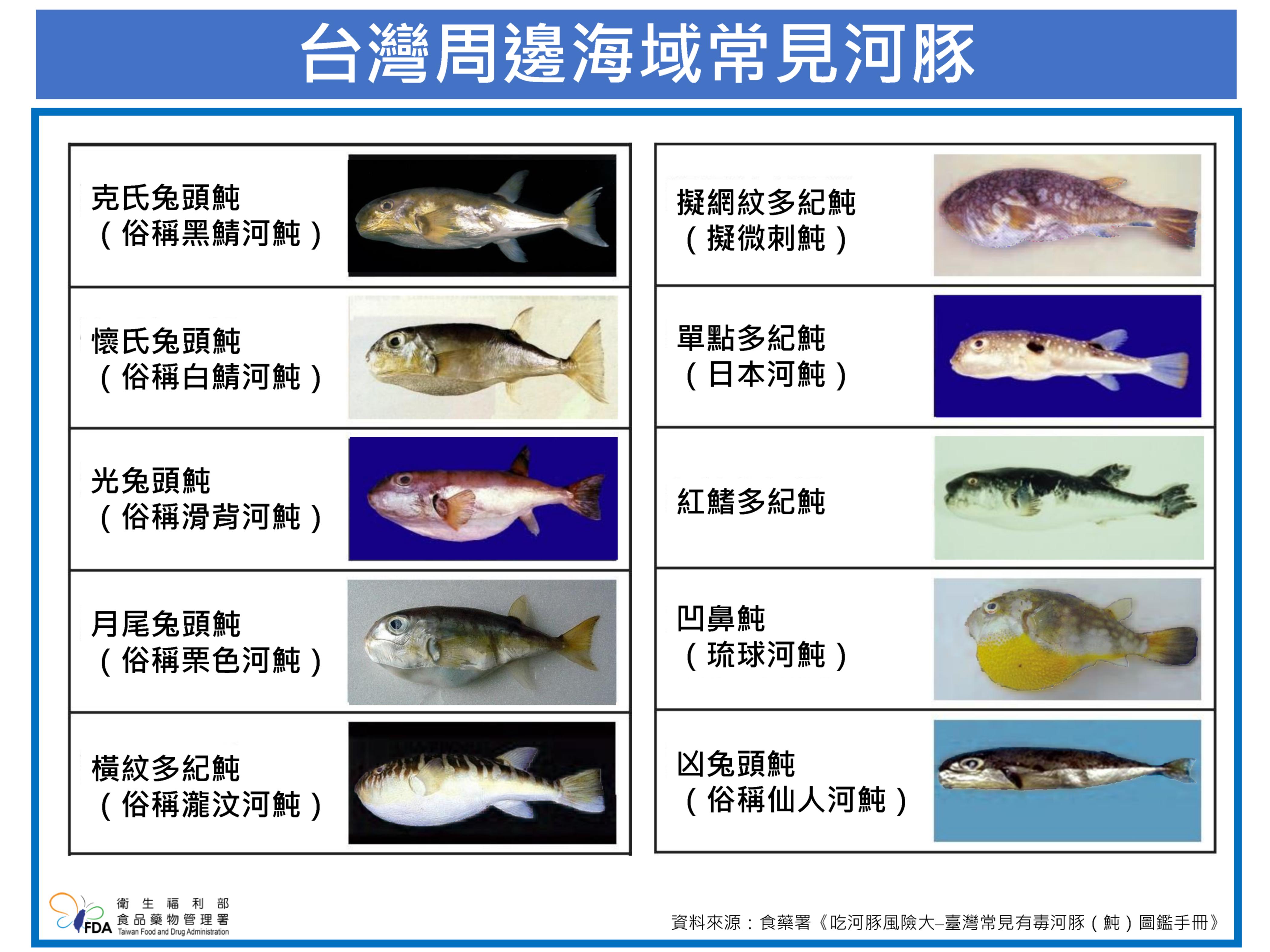

台灣四面環海周遭海域水產種類豐富,若不慎誤食含有河豚毒素的水產品,例如有毒河豚或藍環章魚等,則會出現唇舌發麻、四肢麻痺及眩暈等中毒症狀。近年食品藥物管理署(簡稱食藥署)受理3例衛生局送驗河豚中毒案,係因民眾自行烹食河豚而引發中毒。檢體經進行DNA物種鑑別與河豚毒素(tetrodotoxin, TTX)分析,確認皆為月尾兔頭魨(Lagocephalus lunaris),亦檢出河豚毒素。

自2015至2024年起,國內共發生6起河豚中毒案例,總計18人中毒,其中1人死亡。(圖片來源:食藥署提供)

河豚毒素為一種強烈的神經毒素,楊振昌特聘教授兼部主任說明,毒素屬於非蛋白質結構,無法經加熱破壞,由專一性的鈉離子通道抑制機轉,導致神經傳導阻斷,食用後10~45分鐘後即有症狀,主要症狀為唇舌發麻、四肢麻痺、頭痛、眩暈、嘔吐,嚴重時可能導致呼吸衰竭而威脅生命。

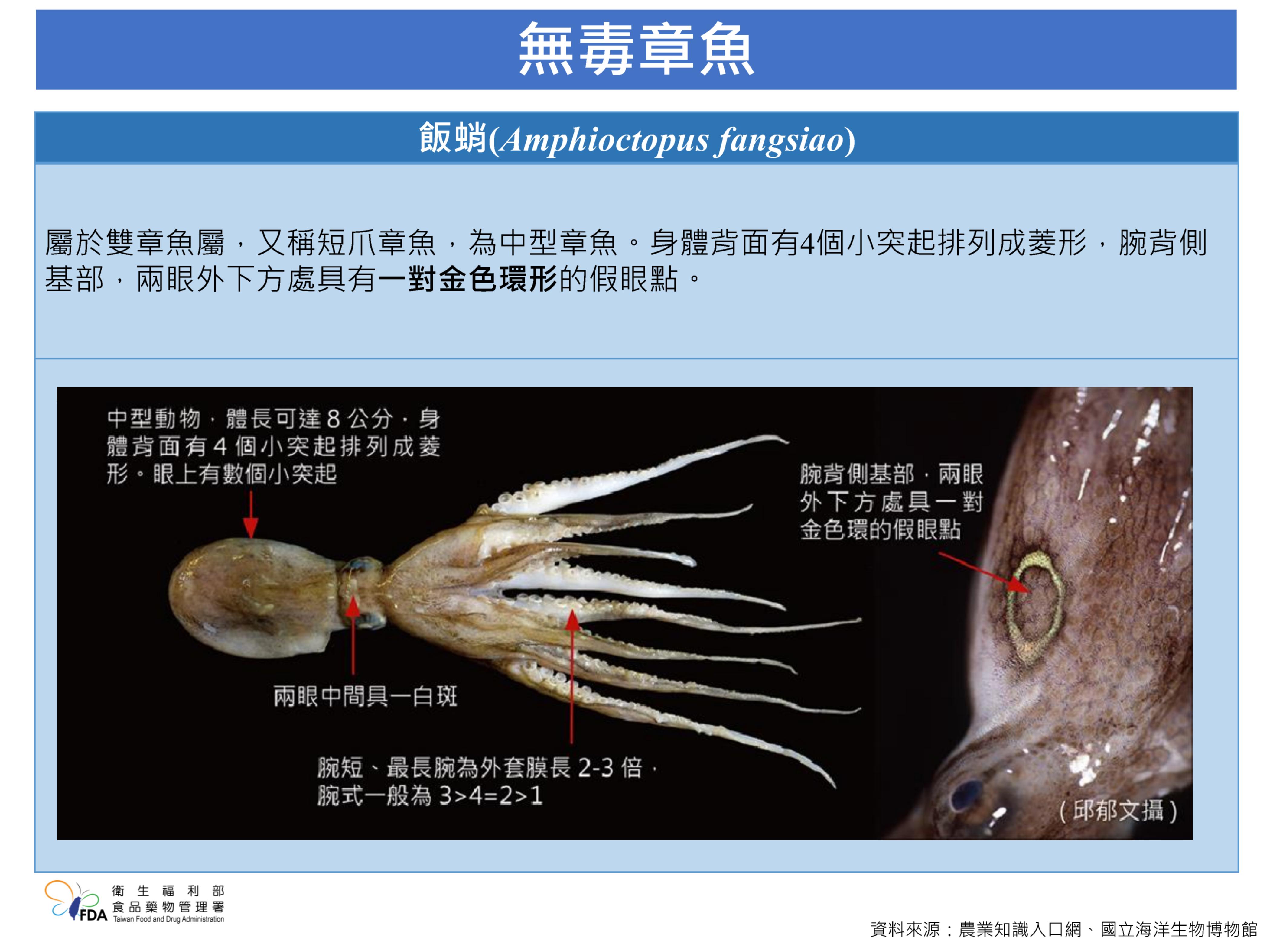

另,藍環章魚體內也含有河豚毒素,食藥署於2025年亦曾受理衛生局送驗之生芥末章魚檢體,係因民眾食用時發現其外觀疑似有毒的藍環章魚,經檢驗並未檢出河豚毒素,並以DNA進行物種鑑別確認其為飯蛸(Amphioctopus fangsiao),又名短蛸、短爪章魚,屬於可食用的章魚,排除民眾疑慮。

另,藍環章魚體內也含有河豚毒素,食藥署於2025年亦曾受理衛生局送驗之生芥末章魚檢體,係因民眾食用時發現其外觀疑似有毒的藍環章魚,經檢驗並未檢出河豚毒素,並以DNA進行物種鑑別確認其為飯蛸(Amphioctopus fangsiao),又名短蛸、短爪章魚,屬於可食用的章魚,排除民眾疑慮。

食藥署提醒水產物種繁多且不易辨識,含有河豚毒素的水產品,如河豚或藍環章魚其毒性猛烈,民眾切勿自行捕捉食用,以免造成身體健康上無法挽回的傷害,若民眾因誤食出現不適症狀,應儘速就醫並保留食餘檢體,以利正確診斷與治療。

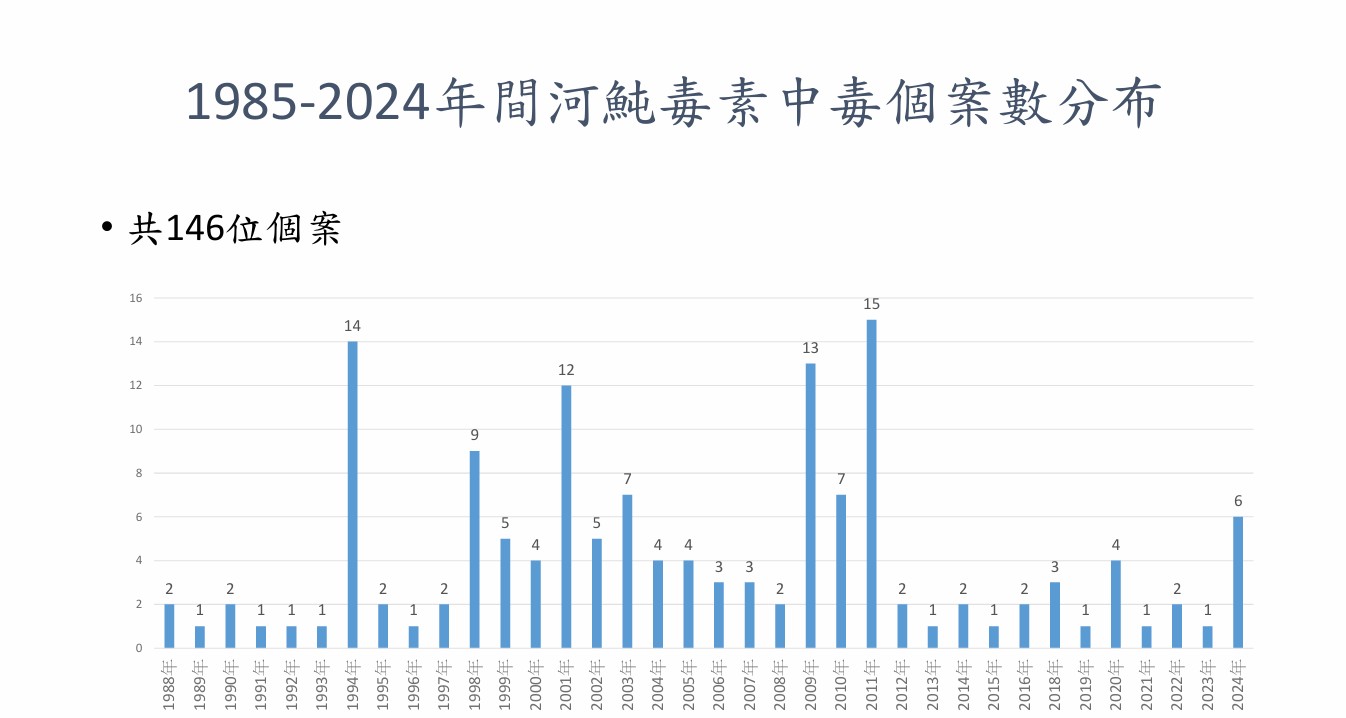

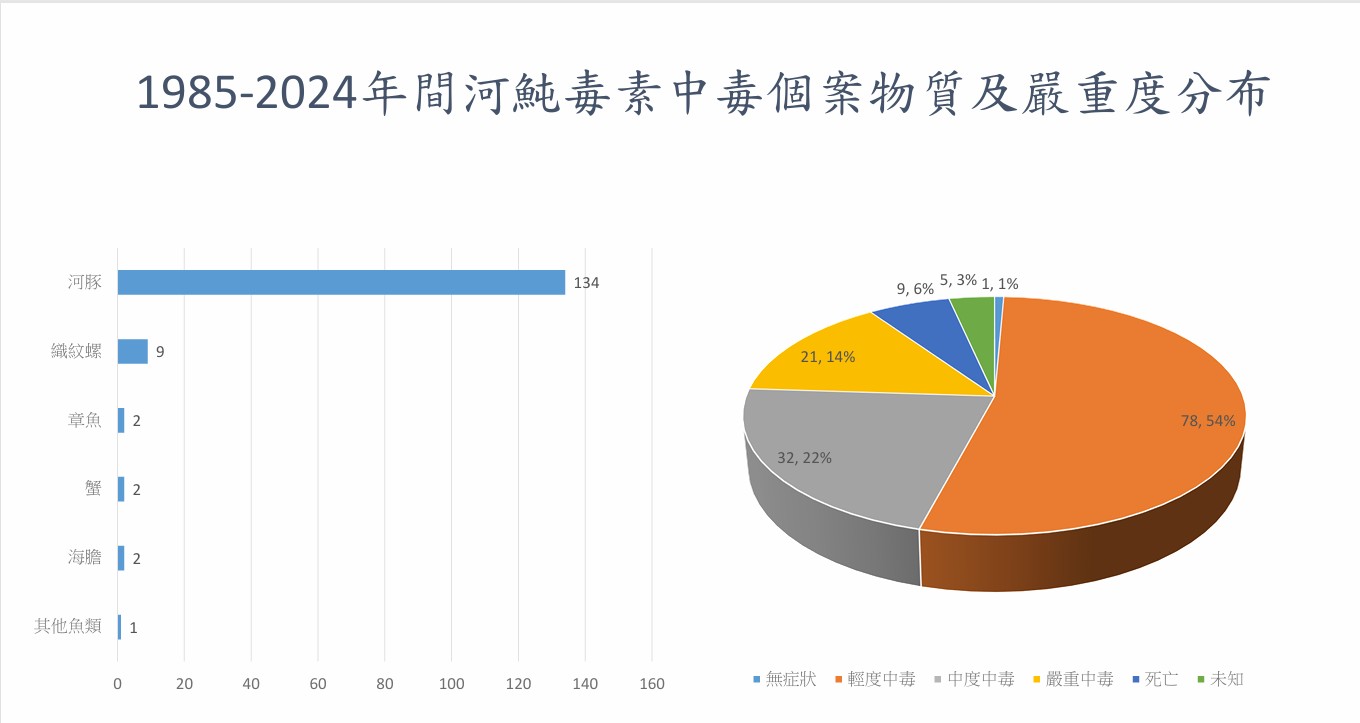

1985至2024年間河豚毒素中毒個案數、物質及嚴重度分布。(圖片來源:食藥署提供)

審稿編輯:林玉婷

延伸閱讀

▶活魚該如何切生魚片?沿魚鰓線切至側鰭、取出完整內臟是關鍵!

▶河豚料理風味迷人 伊藤博文都曾是座上賓!5種常見的料理方法

▶為何平常看不到鰻魚刺身壽司? 原來是因為鰻魚血有毒!