你應該要知道的食事

在台灣零售通路快速整併之際,全聯與大潤發全面採用「寄售制」,成為品牌商無法忽視的制度風險。這種看似合理的銷貨付款方式,實則將現金流風險全面轉嫁給供應商,形成壓倒性的結構失衡。《食力》帶你一探寄售制度如何扭曲市場關係,以及品牌在不公平條件下仍被迫妥協的真實處境。

採訪・撰文=林玉婷

全聯最被品牌商詬病的就是採用「寄售」制度,大潤發也在被併購後由買斷制度轉為寄售。為何這套制度正深刻改變台灣食品供應鏈的權力分布與經營模式?

買斷與寄售的最大落差:只提供架位、品牌承擔所有風險

在大多數國家,包括歐美與亞洲主要市場、及台灣多數通路,與品牌之間的交易通常採「買斷」方式:通路一次性向品牌採購商品,擁有其商品所有權並負責銷售與報廢風險。但全聯體系採取的是「寄售制」:商品由品牌商供貨,商品仍屬品牌所有,銷售後才由通路付款,銷售風險與庫存風險全部由品牌承擔。

零售業應該提供平台讓廠商進駐,而不是一面倒的資源轉移。但是寄售讓通路沒有壓力,賣多少才付多少,其實就是在玩資金流的遊戲,不只是付款時間延後,更是一種結構性不公平。一個中小型食品業者形容得很直白:「商品放在貨架上,不賣掉不算數,還要我們自己吸收報廢、自己負責退貨、逆物流費用,若包裝破損、甚至即期處理,全都算在品牌頭上。品牌自己無法處理就要委託中間的代送商。這不是合理商業分工,而是制度失衡。」他也強調,大潤發改為寄售後,對所有供應商最明顯的改變是「現金流壓力倍增,沒有一間品牌不受影響。」

相比之下,Costco、百貨通路或部分超商系統仍維持買斷模式,儘管有行銷費、端架費等名目,但至少商品一旦進貨,就代表品牌可獲得結帳保障。該位中小型食品業者表示,「Costco還會幫忙想怎麼消化包材庫存,不像全聯,退貨標準常以效期或排面績效為主,若未達銷售目標,品牌就會接獲全台退貨的通知,極具風險。」

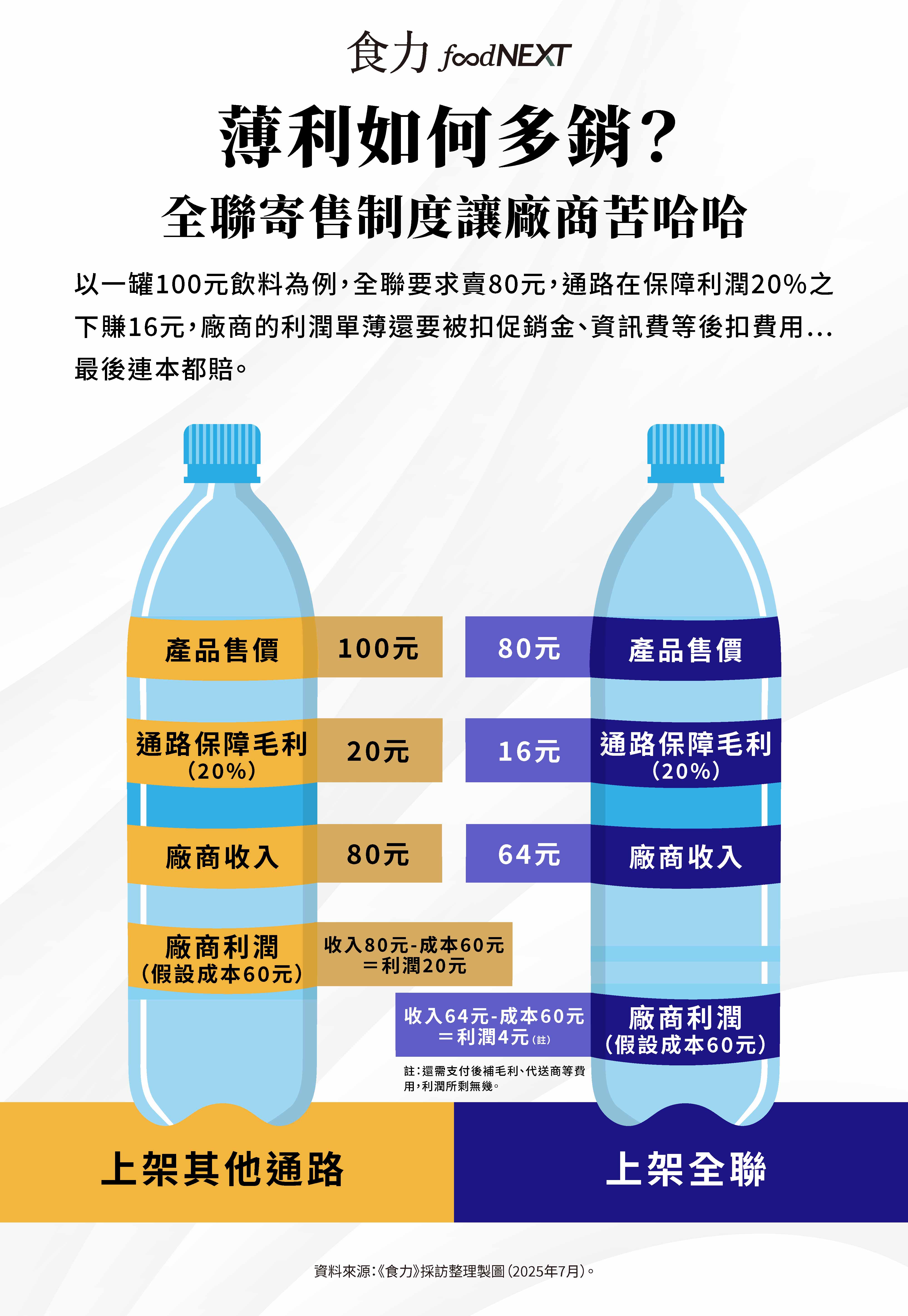

這種寄售制度不分品牌大小,一個老牌綜合食品廠更直言,在合約中有一條是讓廠商「手寫」在全聯定價比市售其他通路便宜的比例,「之所以要廠商用手寫,在形式上,代表不是全聯逼迫,是廠商自願填入。」如果廠商不簽、產品就無法上架,且降價的比例幾乎不得低於20%,若寫低於20%也無法上架。可見形式是填空題,實則是有標準答案的單選題。

「商品打8折才能上架,比其他通路便宜兩成。以前是進價80元、賣價100元,現在變成進價64元、賣價80元。廠商少賺16塊,但是通路照樣賺16塊。不配合就要罰缺貨、下架,此外也要配合折扣活動,同時仍要求照原來比例進價,兩頭被砍,這根本不是交易,是投降。」即使是老牌綜合食品廠也只能遵守這遊戲規則。

銷貨付款制度的真實代價:五大風險一覽

寄售的「銷貨付款」制度會造成五大壓力,包括資金週轉困難、營運風險提升、利潤空間被壓縮、創新能力受限,以及不對等的合約條件與風險轉嫁。本質上是一種將銷售風險全面轉嫁給廠商的制度。特別對資源有限的中小型或新創品牌,這套制度可能帶來毀滅性壓力,其風險可從五個面向觀察:

一、資金週轉與現金流風險

商品生產所需成本由廠商先行投入,但貨款卻需等商品售出後才能收回,導致現金流斷裂風險升高,應收帳款週期不確定,營運陷入資金緊縮。

二、庫存與銷售不確定性

商品雖放在零售端,若銷量不佳、商品積壓在通路端,實質等同品牌背負庫存壓力,但資金仍被凍結;再加上品牌無法掌控行銷策略,銷售量難以預估。

三、利潤空間持續被壓縮

通路經常要求品牌分攤行銷費用、折扣促銷等,利潤被一層層剝削。同時還可能被轉嫁報廢、過期與損耗成本。

四、創新與市場拓展受限

在資金吃緊情況下,品牌往往難以挪出資源進行產品研發或開拓新市場,創新能力大幅下降,形成長期競爭劣勢。

五、法律與合約風險

在大型通路主導的交易關係中,品牌往往需接受不對等合約條件,一旦發生退貨或爭議,缺乏談判籌碼與協商空間。

覺得不公平,品牌為何還是想上架全聯?

「我們知道不公平,但也只能上。」一位食品業者一句話道出多數品牌的無奈。在台灣,全聯擁有超過1200間直營門市,單一通路市占率極高,對於多數生鮮與日用品品牌而言,全聯不僅是最大、甚至可能是唯一能大量銷售的實體管道,在併購大潤發之後更握有20家量販通路。「全聯規模大到你沒辦法不跟他合作,不進去等於放棄全台主流市場。」

但選擇合作,意味著品牌要吞下更多不確定性:低價讓利、產品報廢風險、補貨責任、各式名目費用與罰金。

全聯規模壯大後,制度風險隨規模擴張同步升級

通路一旦做大,寄售制度的風險就不再是「單點合作」的風險,而是「壓倒性規模」的壓力。這正是目前讓品牌最頭痛的現況。

當全聯規模小、缺乏物流系統與品牌支持的時候,寄售制可以說是為了測試商品市場反應。但如今全聯已有統倉、區域物流與精密的營運架構,甚至規模已經成為巨獸,卻仍持續使用寄售制度,本質上是利用制度優勢延續通路方的主導地位,使得通路與品牌不再是合作制度,而是一種資金槓桿操作。

一位在零售業超過30年經驗的資深主管也直言:「寄售制度讓通路沒損耗、沒庫存壓力,賣多少才付多少,是典型的資金遊戲。這會把供應鏈整個拉偏,讓品牌像是外包人力一樣,沒有談判空間。」

2024年4月公平交易委員會對全聯開罰2,000萬元,因為全聯未履行當初與大潤發結合時承諾的「禁止最惠客戶政策」、「不得要求最惠價格」的承諾,間接迫使品牌犧牲其他通路的利益以維持與全聯合作。但這樣的處分,顯然無法改變結構性失衡。

寄售制度的關鍵十字路口

台灣零售市場走到今天,通路與品牌之間的合作邏輯,已不只是單純的買賣行為,而是制度與風險分配的結構性問題。當一個主導市場的零售通路,以寄售制度將銷售風險、庫存壓力與資金流緊縮全面轉嫁給品牌,這不僅擠壓了品牌的經營彈性,更使整體供應鏈關係失衡。

零售業資深主管比喻,「全聯這種銷貨付款(寄售)制度,對廠商而言就像是一座火山,日積月累的成本壓力不斷堆疊,一旦爆發就是全面性的衝擊。」這場制度性的風險轉嫁,隨著通路規模擴大而加劇,甚至有中小品牌因報廢與退貨成本無力支撐,退出零售主流市場,對於整體食品產業不只影響品牌獲利,更動搖食品供應鏈的長期穩定。

審稿編輯:童儀展

延伸閱讀

▶上架只是入場券!全聯寄售、後扣、罰款如何蠶食品牌利潤?

▶最低價不一定最划算!消費者以為賺到 其實是食品業發展的風險

▶寄售擴張撞上公平交易新底線!公平會不能只管併購而輕忽監督