你應該要知道的食事

2024年台灣烘焙產業產值達839.8億元,10年間成長逾6成,表面亮眼卻隱藏結構問題。數據顯示人均麵包消費量停滯在17公斤,產值提升主要來自價格上漲,而非需求擴張。便利商店與量販超市進軍烘焙,通路競爭激烈,傳統店家面臨租金、原料與人力成本壓力。

採訪・撰文=林玉婷

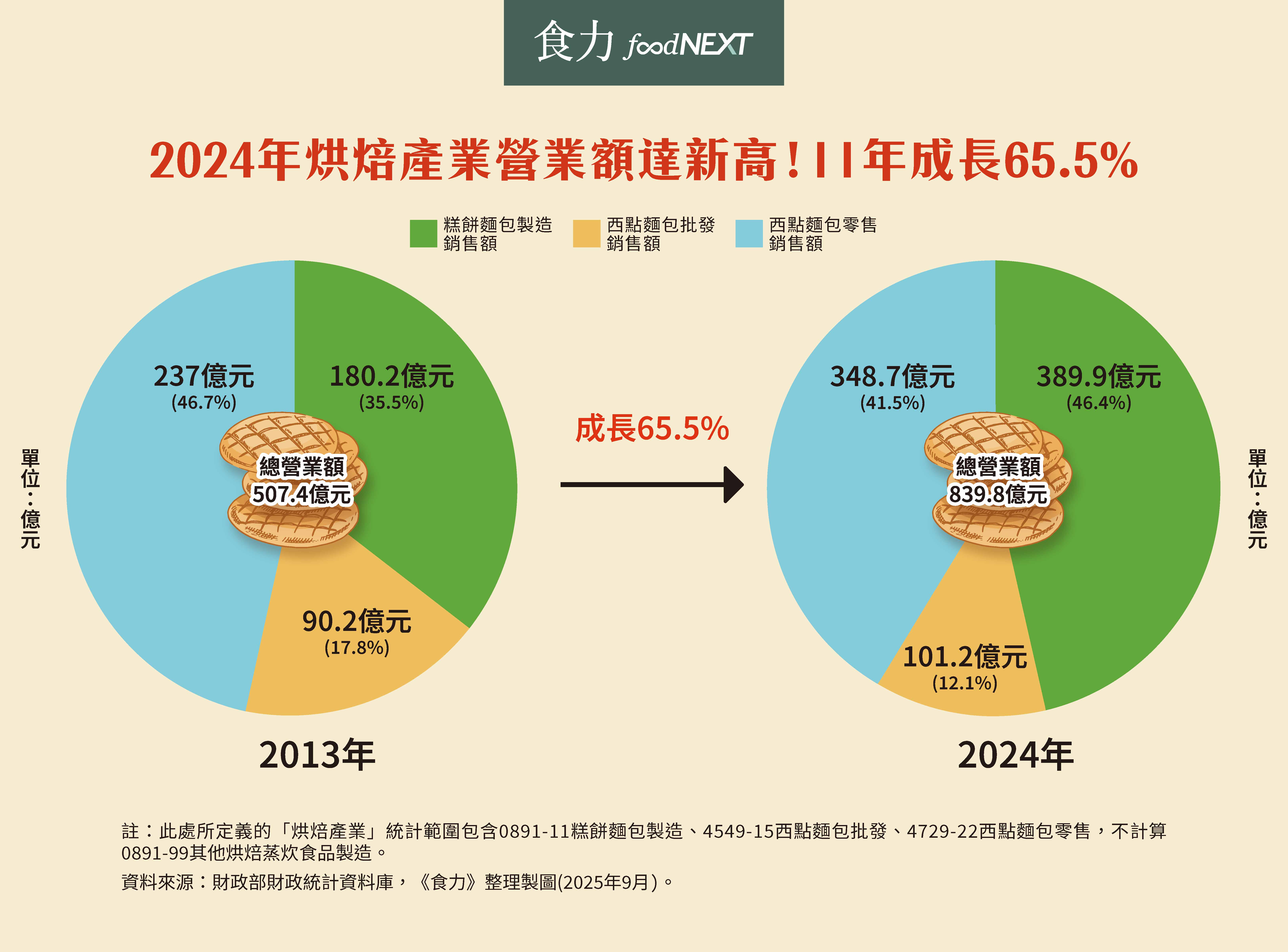

根據財政部財政統計資料庫,若以糕餅麵包製造、西點麵包批發、西點麵包零售三個次產業來定義「烘焙產業」,2024年的產值正式突破839.8億元,創下歷史新高。從數字來看,這是一個令人驕傲的里程碑:從2013年的507.4億元起算,產值成長了超過6成,表面上顯示台灣人對麵包的購買力與日俱增、產業持續成長。然而,事實真是如此嗎?

我們進一步對照銷售量、人均消費量與消費結構,卻發現這份榮景背後的隱形裂縫。產值的上升,並非意味消費者吃下了更多麵包,而是市場正經歷一場「結構重組」:單價拉升取代了銷量擴張,數字亮眼卻未必代表產業健康。

麵包已成為日常必需品 人均年食用量成長停滯

根據《食力》2025年「麵包偏好大調查」問及「通常在什麼時候會吃麵包?(複選)」,比例最高的是早餐(70%)、其次是隨時想吃就吃(35%)。至於食用頻率則以「每週2~3次(36%)」最高。中華穀類食品工業技術研究所所長施坤河指出,從進口小麥與麵粉的流向來看,烘焙類產品中以麵包的比例最高,其中吐司在早餐的消耗量尤為龐大。這顯示出台灣消費者的日常飲食習慣正悄悄轉移,麵包不再只是點心或偶爾替代品,而逐漸進入主食角色。

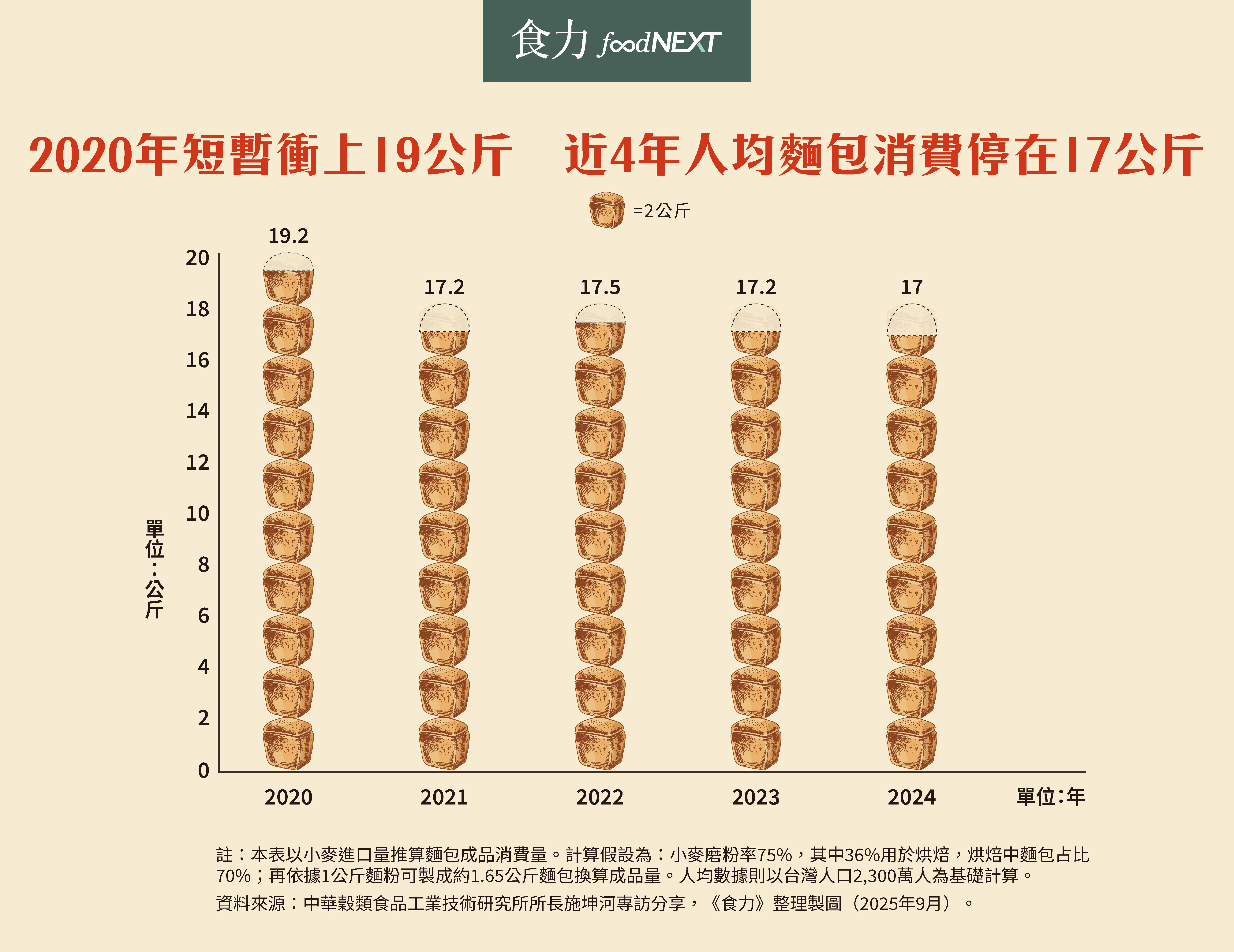

那麼台灣人每年平均吃多少麵包呢?施坤河表示,可以由小麥進口量來推估,1公斤小麥大概能磨出0.75公斤麵粉,其中麵粉有36%會拿去做烘焙產品,而烘焙產品裡頭大約有7成是做成麵包。最後再考慮到,1公斤麵粉大概能做出1.65公斤麵包,就能估算出1年整體麵包製作量。人均數據則以台灣人口2,300萬人為基礎計算,即可得出最終答案。2024年的進口小麥為1,255,667公噸,以此算法計算出來的人均麵包食用量為17公斤。進一步統計2020年~2024年的人均食用量,5年來僅在2020年突破19公斤,近4年人均年消費量始終停在17公斤,幾乎沒有實質成長。

產值提高、消費量卻停滯?麵包變貴了!

這代表什麼?台灣人並沒有真的吃下更多麵包,但花在麵包上的錢卻持續增加。產品單價提升,成為推動產值成長的最大力量。為了抵抗原料成本上揚與營運壓力,業者只能透過提高單品價格、創造更高營收。

施坤河提醒,產值的成長不必然等於消費需求的擴張,「如果只看銷售值,很可能只是價格上漲帶來的假象,反之真正能反映產業健康的,是生產量與消費結構的變化。」

麵包已成台灣人早餐的首選之一,但是總消費量卻未因此有顯著成長。(段歆惟 攝)

通路麵包量體大 便利優勢難抵擋

2024年839.8億元的銷售值,涵蓋的是以烘焙為本業的傳統連鎖與街邊店、麵包批發以及製造業者。換句話說,數字反映的是這個產業的核心商業體,但不包括量體更大的便利商店和量販超市的麵包銷售。

根據全家便利商店和全聯提供給《食力》的資料顯示,全家2024年烘焙品項營收超過20億元,全聯則超過60億元,光是這兩者通路加起來就已達80億元、是烘焙產業總值的10分之1,顯現通路麵包綿密便利的銷售網絡和大量生產的優勢。

結構失衡:數字漂亮 壓力更大

街邊與連鎖店的處境目前並不輕鬆。除了面臨租金與人力成本上升,還有原物料波動,尤其2022年國際小麥價格飆升,成為推動麵包售價上揚的直接原因。再來就是便利商店與量販超市大量切入烘焙領域,瓜分消費者在麵包店購買的機會。這就是「產值成長 vs 競合失衡」的矛盾所在,統計數字不斷攀升,結構性壓力卻愈來愈重,產值榮景並未轉化為普遍的經營紅利。

如果只看銷售值,很容易誤以為產業健康。但真正要問的,是這份榮景能不能轉化為平衡而持續的發展。台灣烘焙產業下一個10年的課題,正是要回答這個問題:我們看到的是長久的成長,還是短暫的虛胖?

【更多麵包產業精彩探討,請詳閱食力Vol.40季刊《台灣麵包千億商機的虛胖榮景 五大矛盾撕開你所不知道的產業真相》】

審稿編輯:童儀展、余麗姿

延伸閱讀

▶【通路搶市】零售巨頭殺進烘焙戰!麵包成品牌戰略核心 產業版圖怎麼改寫?

▶【品牌再造】咖啡黑金已被通路收編 麵包該如何寫出不一樣的劇本?

▶【人才斷層】有世界冠軍卻沒下一代師傅?台灣烘焙的人才斷層如何解?