你應該要知道的食事

董氏基金會提醒,長期極端低碳水飲食恐導致蔬果攝取不足、腸道健康受影響。研究指出,碳水攝取應佔總熱量的50%~55%為宜,並應選擇未精製的全穀雜糧、蔬果等高品質來源。避免精製澱粉、搭配蛋白質與蔬菜,才是遠離慢性病與代謝症候群的關鍵。

整理=編輯部

隨著健康意識提升,坊間流行的低碳水化合物飲食觀念,讓許多人誤以為「不吃飯,只吃肉和菜」是預防慢性疾病及體重控制的最佳方式。董氏基金會指出,低碳水化合物飲食是指減少碳水化合物攝取量,增加蛋白質與脂肪比例的飲食方式,短期內可能對血糖控制或體重管理有幫助,但若長期執行不當,容易造成蔬果攝取不足、膳食纖維缺乏,及影響大腦能量供應。要維持健康的重點不在於「少吃碳水化合物」,而是「吃對碳水化合物」才是長久之道。

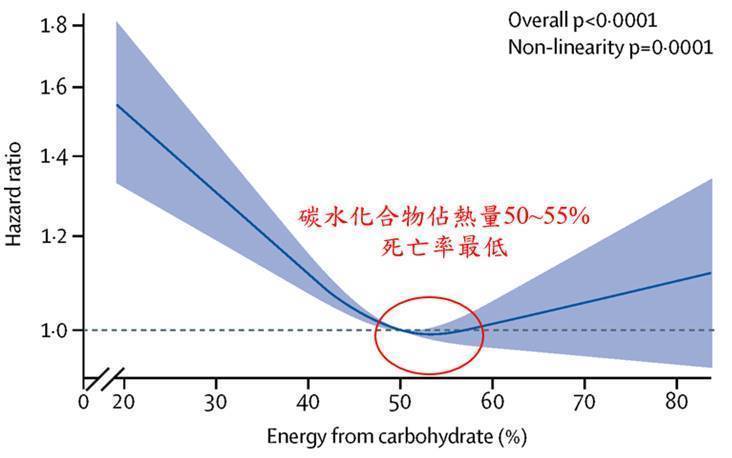

董氏基金會食品營養中心說明2018年《刺胳針公共健康The Lancet Public Health》的一項研究,追蹤超過1.5萬名成人長達25年,發現碳水化合物攝取量與死亡率呈U型關係,攝取過多或過少碳水化合物都可能提高死亡風險,而最理想的攝取比例約為總熱量的50%~55%。

董氏基金會食品營養中心研究中發現碳水化合物攝取量與死亡率呈U型關係,最理想的攝取比例約為總熱量的50%~55%。(圖片來源:董氏基金會提供)

該怎麼選對的碳水食物

碳水化合物是人體重要的能量來源,特別是大腦、神經系統和肌肉運作皆仰賴葡萄糖供應。但攝取過多精製澱粉將影響血糖控制,董氏基金會許惠玉主任提醒選擇適量富含膳食纖維、植化素、維生素與礦物質的全穀類,如糙米、全燕麥、全小麥等,才能有效降低慢性疾病風險。許惠玉說明2025年《美國醫學會網路公開雜誌JAMANetw Open》文獻,分析了超過4萬7千名女性33年的飲食習慣,發現每多攝取10%總熱量的全穀雜糧、水果、蔬菜等高品質碳水化合物,最多攝取總熱量55%的碳水化合物,可增加31%健康老化的機率,並且能保持良好的身心狀況;相反地,每多攝取10%總熱量的含糖飲料、甜點、白麵包等精製碳水,會下降13%健康老化的機率。2020年《英國醫學期刊BMJ》研究指出,每週吃2碗以上全穀物與每個月吃少於1碗的人相比,能降低29%罹患糖尿病的風險。

然而,在日常飲食中,特別是外食時,未必每餐都有糙米或其他全穀類可選擇,此時如何在精製碳水化合物中做出較佳選擇也相當重要。以白飯與麵條為例,雖然兩者的澱粉含量相近,但製作方式與搭配習慣的不同,會對血糖產生顯著影響。白飯僅經蒸煮,保留原型穀物的特性,食用時常與蔬菜、豆製品、蛋或肉類等一起搭配,有助於延緩血糖上升。相較之下,麵條多以粉狀原料製成,經過多次加工,糊化程度較高,升糖速度也更快,且常見的中式乾麵、麻醬麵或炸醬麵,搭配高油高鈉醬料,長期攝取較多的飽和脂肪(如豬油、肉燥等),會促進身體發炎反應,並降低組織利用血糖的能力。而麵食搭配蔬菜的比例也偏低,更容易使餐後血糖下降速度變慢。因此,董氏基金會食品營養中心建議民眾在食用麵食時,減少過多醬料或肉燥的使用,並主動搭配燙青菜、豆干或水煮蛋,補足膳食纖維與蛋白質攝取,有助穩定血糖,維持營養均衡。

此外,許惠玉主任也提醒市面上標榜「米線」、「米粉」的產品,名稱雖含「米」,但實際原料可能混入許多樹薯粉、玉米粉等精製澱粉來源,建議選購時應仔細查看成分標示。另一方面,許多民眾認為五穀粉有益健康,但市售五穀粉通常經過研磨,使澱粉結構被破壞,消化吸收速度加快,反而可能讓血糖上升更快,也不宜過量食用。

避免代謝症候群 吃對每一餐才是關鍵

董氏基金會提醒,根據衛福部最新營養調查,45~64歲國人代謝症候群盛行率達42%,65歲以上更高達58.9%。預防慢性病不是刻意少吃飯,學會聰明吃碳水化合物並建立均衡飲食習慣,才能長命也好命!應注意以下事項:

1、選擇未精製的穀物雜糧類如糙米、黑米、燕麥、地瓜、南瓜、玉米等,減少精製澱粉攝取如甜點、白飯、白麵等。未精製的穀物雜糧類含有豐富的膳食纖維、維生素B群、鎂及植化素等,不僅能幫助穩定血糖,還能降低發炎反應,並提高飽足感,有助於體重控制。

2、攝取蛋白質的優先順序為豆類及其製品(如:毛豆、傳統豆腐、豆干)&魚類與海鮮&蛋類&禽肉(白肉)&畜肉(紅肉)。

3、攝取多樣各色蔬菜與水果:以「吃菜配飯」搭配原則,每天至少攝取蔬菜3小碟、水果2拳頭,且不可用水果取代蔬菜。

4、避開高飽和脂肪食物如人造奶油等。

審稿編輯:林玉婷

延伸閱讀

▶先吃菜還是肉不重要!真正影響血糖的是「飯要最後吃」

▶腸躁症讓你常常沒來由的腹瀉或便秘?最新研究:低FODMAP飲食與低碳水飲食比吃藥更有效

▶免運動、免節食!營養師教你「520愛自己飲食法」改善飲食就能減肥!