你應該要知道的食事

格子鬆餅起源11~12世紀,其前身是古希臘的點心「奧波利歐斯」,到了五世紀則變成廣受法國人民喜愛的「烏布利餅」。格子鬆餅是麵糊經過酵母發酵之後,夾在格子狀的鐵板中間烤,由於作法簡單,在世界各地衍生出各種形狀、口感與吃法。

撰文=長井史枝(《Bon Appétit》獨立雜誌創辦者)

起源年代:11~12世紀

每次說到waffle,第一個想到的就是比利時,不過其實它是一種廣泛存在於佛蘭德地區的鄉土點心,在法國名為gaufre。格子鬆餅的歷史有一點曲折,鬆餅的前身是古希臘的點心「奧波利歐斯」,到了五世紀左右的法國變成「烏布利餅」,後來才會在烤的時候壓出凹凸的格子狀,這個版本就是gaufre,gaufre就是「壓出圖案」的意思。12世紀尾聲的詩作之中曾出現過這個字,教會前的廣場也會在節日時販賣,可見它廣受中世紀人民的歡迎。

註:烏布利餅是用鐵板將麵粉和雞蛋做成的麵糊煎成的圓形點心。

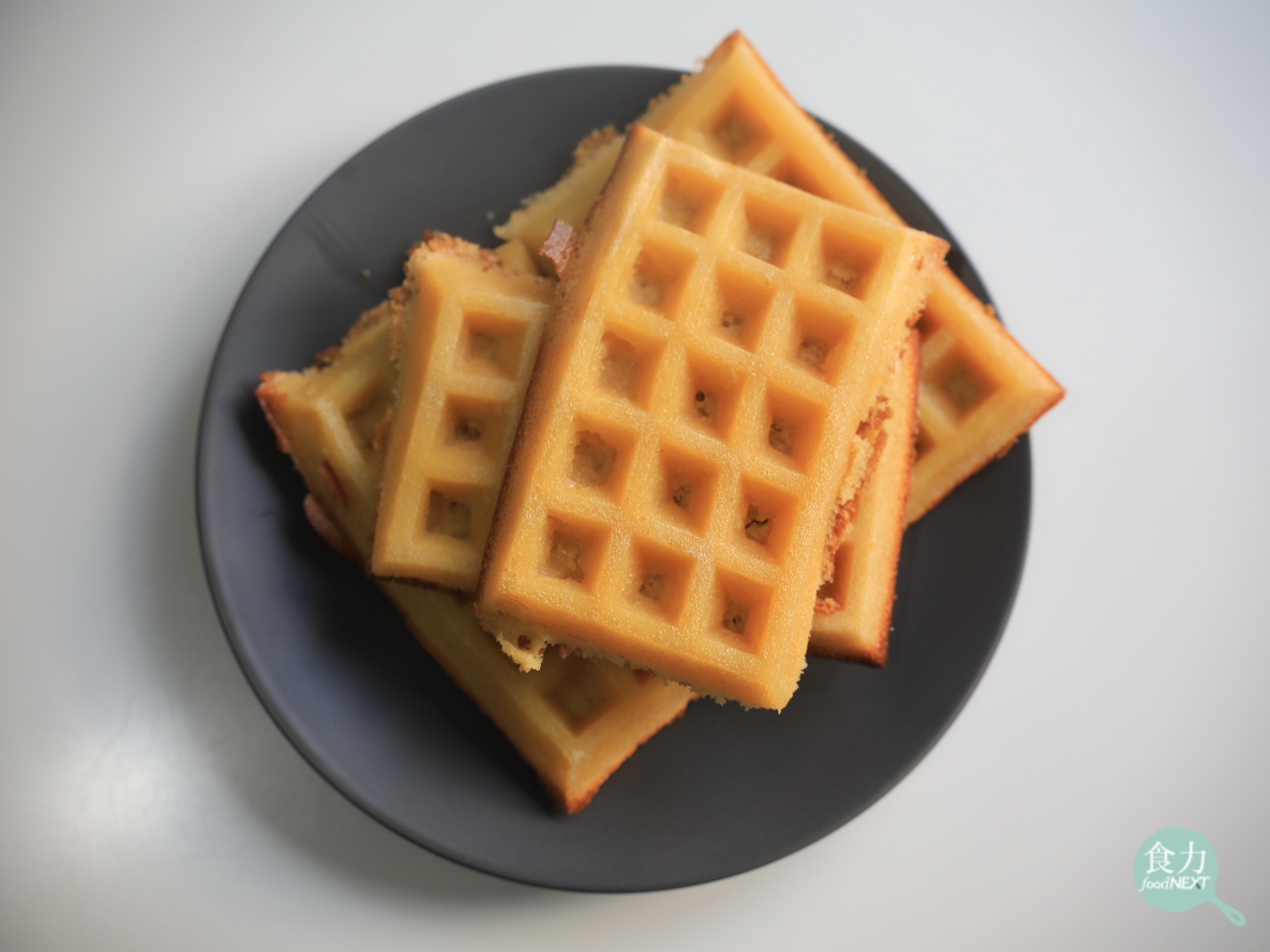

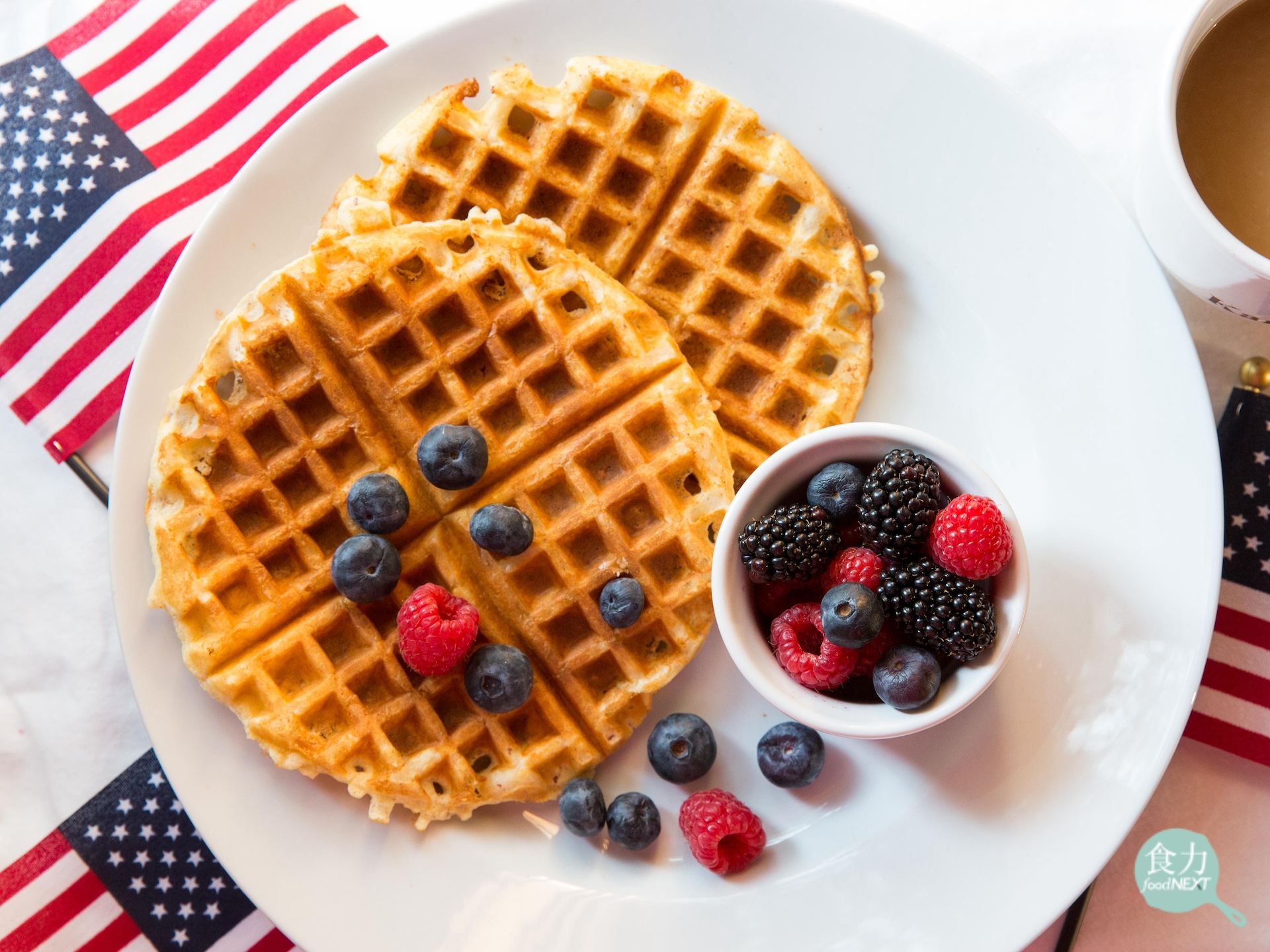

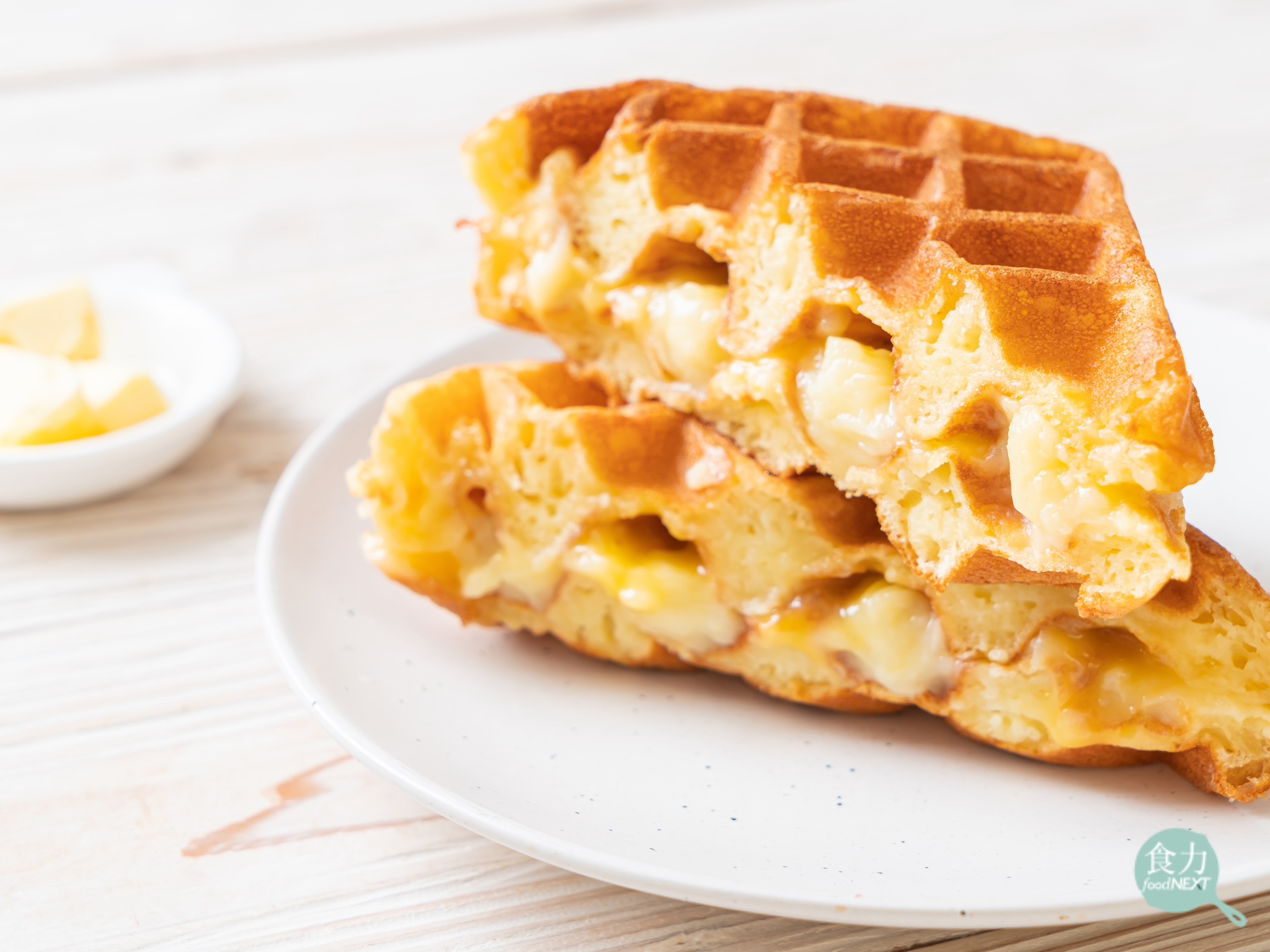

最知名的格子鬆餅是比利時的waffle,但其實鬆餅千變萬化,在各地衍生出各種形狀、口感與吃法。(圖片來源:積木文化提供)

世界各國千變萬化的鬆餅樣貌

格子鬆餅是麵糊經過酵母發酵之後,夾在格子狀的鐵板中間烤,根據不同配方、吃法和形狀,使得鬆餅千變萬化。

1、列日鬆餅Gaufre de Liège(比利時)

橢圓形,口感偏札實,加入珍珠糖的餅皮具有彈性。「列日」是比利時的市鎮。

2、布魯塞爾鬆餅Gaufre de Bruxelles(比利時)

四角形的格子鬆餅外酥內軟,會搭配奶油和水果等佐料一起食用。

3、美式格子鬆餅American Waffle

比利時格子鬆餅的麵糊用酵母發酵,美式格子鬆餅則是用泡打粉,因此較比利時的格子鬆餅鬆軟。

4、薄脆鬆餅Gaufrette(法國)

法國的格子鬆餅與比利時是同一種,不過在法國稱為gaufre。gaufrette的餅皮烤得比較薄,中間可以夾果醬或奶油。

5、焦糖煎餅Stroopwafel(荷蘭)

Stroop意為糖漿,麵糊會烤成薄餅,用焦糖漿當夾心。可以放在熱咖啡杯上,等糖漿融化再食用。

6、日式鬆餅

橢圓形的麵餅烘烤後對折,中間夾入奶油內餡。1891年,米津風月堂的當家米津恒次郎從英國帶回威化餅(wafer)的機器,可惜並不暢銷,於是他將餅皮改良並填入餡料,改以鬆餅之名推出。開始夾入卡士達醬則是到1896年之後才出現。

小點心大世界

1904年聖路易世界博覽會,現場販賣的冰淇淋沒有足夠的容器盛裝,於是有人將格子鬆餅的麵糊烤成薄餅,捲起來充當容器。這個替代品大受好評,冰淇淋甜筒就此誕生。

內來來源:《洋菓圖典:130道手繪甜點故事》,積木文化

審稿編輯:林玉婷