你應該要知道的食事

荖子鍋Plus以自助蔬菜吧與現場製麵機為特色,提供顧客自行挑選食材與製作麵條的體驗,不僅可作為新鮮展示,還可提升了顧客的參與感,也有助於控制人力與食材成本。

前幾天跟家人去板橋南雅愛買覓食,停好車走進三樓餐廳層,映入眼簾第一家正好是荖子鍋Plus,從走道往內望,第一眼不是價目表,而是一整面極度顯眼噴著水霧的蔬菜吧,青翠的高麗菜、菇類、玉米筍在冷霧裡閃著光,旁邊兩台銀亮的製麵機正嗡嗡運作,粗麵、細麵按鍵清楚標示,不得不說,我是被這台製麵機吸引進去的。而那一整面的蔬菜吧,更是現況台灣火鍋產業的顯學,幾乎宣告了一種全新的火鍋生態:自助不再只是取菜,而是體驗的起點。

從固定菜盤到自選體驗 蔬菜自助吧火鍋興起

過去十年,尤其是疫情後,火鍋店最大的進化,不在湯底、也不在食材,而是在「動線」與「模式」。疫情前,消費者對火鍋的印象是:店員端上菜盤,蔬菜種類由品牌決定。如今,幾乎每一家成長中的火鍋品牌都在往「蔬菜自助吧」轉型,讓顧客自己決定吃什麼、吃多少。

腦海中的記憶,這類型的蔬菜自助吧,應該是雲雀集團旗下的「涮乃葉(しゃぶ葉)」開始。這個品牌在進軍台灣時,主打「野菜農園」自助吧,水霧蔬菜陳列、自由搭配,讓消費者自己設計菜盤。這套源自日本的設計,直接教育了市場:火鍋可以不是固定配菜,而是一場自選體驗。

接著在2020年,台灣本土品牌築間幸福鍋物也把傳統固定菜盤全面改為自助吧。根據築間發言人高林禎接受媒體訪問報導,築間在2020年試行自助吧改裝,單店業績提升1~2成,回客率突破7成,食材成本則穩定控制在45%左右。關鍵就在於:顧客自己夾菜,減少浪費,也節省了端盤人力。

同一時期,肉多多火鍋也開始在部分門市導入自助蔬菜吧架構,逐步淘汰菜盤,王品新的火鍋品牌「尬鍋」也是比照辦理,類似的還有藍象廷,走一個泰式風格的火鍋,蔬菜自助吧的風格也做很到位;到了2022年,荖子鍋Plus再把「自助」推向極致,不只讓顧客自己拿菜,連麵條都親手做。

這股從「店員服務」到「顧客參與」的結構轉移,代表的不只是經營策略,而是一場火鍋產業的體驗革命。

由於我自己最近在飲控,飲控也似乎成了現代人的顯學,自助蔬菜吧非常核心地滿足了飲控族群的需求,可以控制自己要吃的食材與數量,火鍋料熱量高不吃,蔬菜富含膳食纖維多吃一些,火鍋跟滷味可以說是飲控趨勢的大利多。

荖子鍋Plus製麵機 解決體驗、品質、人力三大痛點!

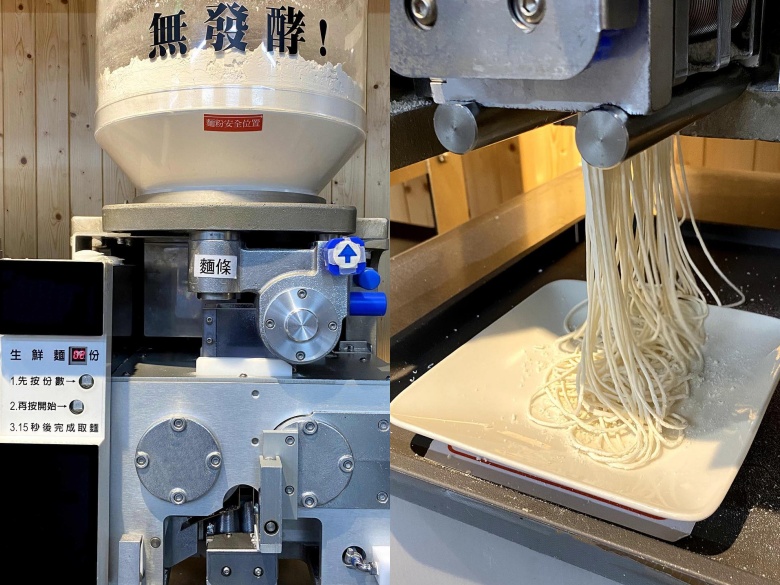

荖子鍋Plus在2022年6月10日開出內壢家樂福店,這是品牌第一家Plus店型,也是在台灣首度出現「DIY製麵機」的火鍋店。兩台銀色機台立在入口處,上方清楚寫著「無添加、無發酵、15秒現做」,顧客可選粗細,按下按鈕後,看著麵條從麵粉與水的混合中誕生。這個場景後來成為荖子鍋Plus的品牌記憶點,並被陸續導入各新店。

標榜無添加、無發酵,現場製作麵條只需15秒。(圖片來源:荖子鍋官方臉書)

我認為這台機器,實際上解決了三個痛點:

1、新奇與體驗:顧客不再只是夾食材,而是參與製作。看著麵條擠出、切斷,是一段可拍、可分享的體驗。重點是小朋友會非常喜歡也非常興奮,收買小孩重來都是親子客群的重要核心。

2、品質與保鮮:相較於把麵條放在自助架上容易乾掉、變色,現做的方式維持新鮮,也降低食品安全疑慮。

3、節省人力:過去由店員端上的主食,如今改由顧客自己製作。顧客在機台前排隊、等待、製作,這段時間被轉化為「互動體驗」,同時替品牌節省端餐人力與等待成本。更何況別忘了這家店製麵機室放在入口處的,因此在走廊上思考要吃哪一間餐廳的顧客,都可以很輕易地被顧客自取麵條這玩意給吸引。

荖子鍋Plus用一台機器,結合了體驗、效率與人力外包。這不只是服務設計,而是一種商業哲學:讓顧客成為流程的一部分。

我甚至在想,現在台灣火鍋這麼競爭,會不會接下來有火鍋店直接在店內種植辛香料,讓顧客自己拔辣椒九層塔香菜大蒜,自己切,手作醬料。還可以做食農教育,正面意義極大。

當科技遇上現實 機器人如何讓餐廳更有效率?

板橋南雅愛買這間店,走道設計特別寬,應該是新店型的關係,其實我自己認為這設計已經有點超乎舒適的程度,推論應該是是預留給送餐機器人通行的,能有這樣的裝潢DNA是很好的,為未來的餐廳模樣做出模板,現況其實送餐機器人在落地上的其中一個阻礙,正在於現況餐飲的店內規劃,並沒有機器人友善(現行的送餐機器人型態的前提,未來人形機器人的需求還很難說)。不過當天現場觀察,肉盤仍由服務人員手送,機器人並未啟用。這正好點出一個值得反思的現象:

許多餐飲品牌投入科技化,但科技不等於效率。送餐機器人、AI點餐、智能結帳這些名詞都很好聽,但若缺乏流程整合,只會變成「高價的展示品」。

真正能創造價值的科技,應該做到三件事:

1、人機分工明確:讓機器人負責可標準化的任務,如端餐、回盤,而把說菜、互動留給人。

2、數據回饋管理:透過送餐回合數據、補貨頻率、翻桌率,把科技納入營運節奏。

3、節奏與客流同步:像築間就曾公開提到,熱門食材必須比冷門食材補貨頻繁,這背後其實是一套精算的流量管理。

科技不是「有沒有」,而是「用得好不好」。太多餐飲集團的總部與現場脫節,總部導入了送餐機器人,卻沒有辦法滿足現場的需求,又或者反過來說,現場仍然以自己過去的經驗執行,無法去利用更新的科技。這些都是台灣餐飲科化發展的盲點,就比較可惜。

用一面牆訴說品牌故事 荖子鍋的插畫分店地圖

還有一點非常值得提出來讚許,荖子鍋Plus的店面裝潢極簡,但有個細節特別有意思。牆上畫著一幅像大富翁棋盤的插畫,標出全台分店(可能不到全台但看得出來盡可能畫出不少分店),每家旁邊附一句小故事或特色。這種設計的價值在於:

1、它把連鎖品牌的「量」變成「故事」,讓顧客看到的不只是分店數,而是一家家有個性的據點。

2、插畫取代制式門市列表,降低資訊壓力,卻增加了可記憶度與拍照意願。

3、它成為了「品牌導航圖」。顧客在板橋用餐,卻可能因為牆上插畫,記住了內壢或竹北的門市,為品牌帶來潛在導流。

這樣的牆面,對品牌來說是一種軟性行銷,也是一種文化表現。與其讓設計師去在牆面溝通料理多美味、食材多有機,客人都已經進來了,當然能夠再讓顧客對其他分店有印象是加分的,只要基本功做好,也就是餐點美味服務到位,顧客獲得不錯的用餐體驗,就會有機會在其他分店繼續消費,畢竟有時候日常用餐追求的是一種安心感,這也是連鎖品牌存在的價值。

互動式體驗的代價 火鍋自助吧的3大隱憂

火鍋自助吧的魅力在於自由,但背後的管理難度也比傳統模式高。荖子鍋、築間、肉多多這些品牌的成功,也隱含3個風險:

1、剩食與補貨

顧客自由取菜容易造成浪費,若補貨節奏抓不好,架上過剩或空盤都會影響體驗。築間曾分享,他們透過每日流量預測控制叫貨量,並調整熱門與冷門食材的補貨頻率,這才是自助吧能長久運作的關鍵。

2、設備利用率

像荖子鍋這類設置送餐機器人或製麵機的品牌,若使用率低,設備就變成本。企業需要設定明確啟用標準,例如座位使用率達多少自動啟動機器人,讓設備回歸效率本質。

3、現場秩序與衛生

製麵機、蔬菜吧都是開放區域,顧客體驗雖佳,但兒童安全、排隊動線、機台清潔都必須有SOP。讓顧客玩得開心,也要讓他吃得安心。

自助吧不是少做 而是做得更好

荖子鍋Plus的成功,不只是節省人力,而是重新設計了服務分工。它讓顧客成為營運流程的一部分,讓「自助」變成一種參與。

火鍋產業從「上菜」變成「導流」,從「端菜」變成「動線」,真正的戰場已經不是湯底有多香,而是體驗設計能不能讓顧客願意動手、拍照、再回來。我自己本人是拍了張照片上傳限動,倒也是完美滿足了品牌想達到的效果。

未來的餐飲競爭,不是誰的科技更炫,而是誰能讓科技、流程、體驗三者互相成就。當麵條在你眼前被現做的那一刻,火鍋這件再熟悉不過的事,也能被重新定義。

這是一家讓人邊吃邊參與的火鍋店。當火鍋的自助已經做到「連麵都自己做」,那就不只是節省人力的策略,而是一種全新的餐飲哲學,讓顧客自己成為營運的一部分,這,就是荖子鍋的自助極限。

【本文為作者意見,不代表本媒體立場】

審稿編輯:林玉婷

延伸閱讀

▶最強連鎖火鍋名店是哪間?15間人氣火鍋品牌社群分析大比拚!

▶餐飲型態分流!主餐加自助吧崛起 全型態吃到飽依舊受寵 需求走向兩極化

▶自助吧不是吃到飽的噱頭!築間幸福鍋物如何精準控成本、回客率飆破7成?