你應該要知道的食事

台北精品巧克力品牌COFE與土然,近期先後因品名與標示遭主管機關裁罰,前者的植物基白巧克力因不含牛乳固形物而「無名可用」,後者則因「萬靈丹」命名與「含餡」新規引發爭議。兩案凸顯《巧克力之品名及標示規定》在面對創新產品時的僵化與國際脫節,執法尺度與產業發展之間的平衡再度成為焦點。

採訪・撰文=林玉婷

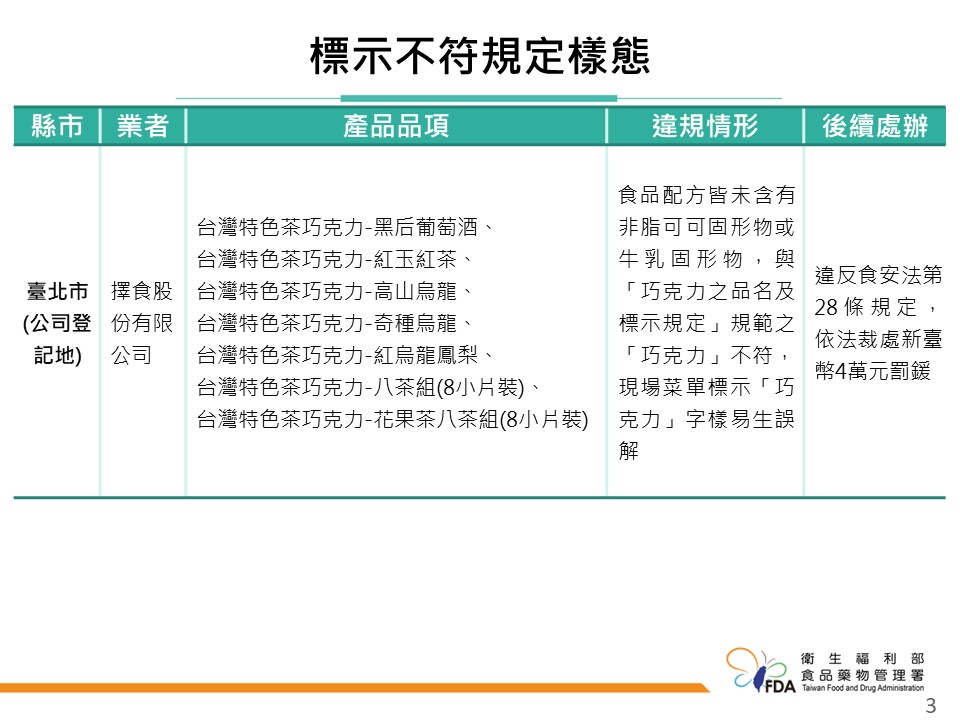

台北精品巧克力專門店COFE(擇食股份有限公司)因產品標示爭議遭裁罰,旗下7件產品標示被以「食品配方皆未含有非脂可可固形物或牛乳固形物」為由, 認定與《巧克力之品名及標示規定》規範對黑、白、牛奶巧克力的既有分類要求不符,且菜單標示「巧克力」字樣易生誤解,因而裁罰4萬元罰鍰。

引發爭議的原因是擇食的特色茶巧克力系列在各大國際巧克力大賽中屬於「白巧克力」類並屢獲獎項肯定,且產品的可可脂含量均高於40%、高於法規要求,但在台灣卻被迫套用與本質不符的分類標準,甚至在各大媒體報導中被簡化為「不純」的巧克力產品,讓品牌名聲蒙上一層灰。

台灣巧克力分類法規過於僵化 未考量產業創新可能性

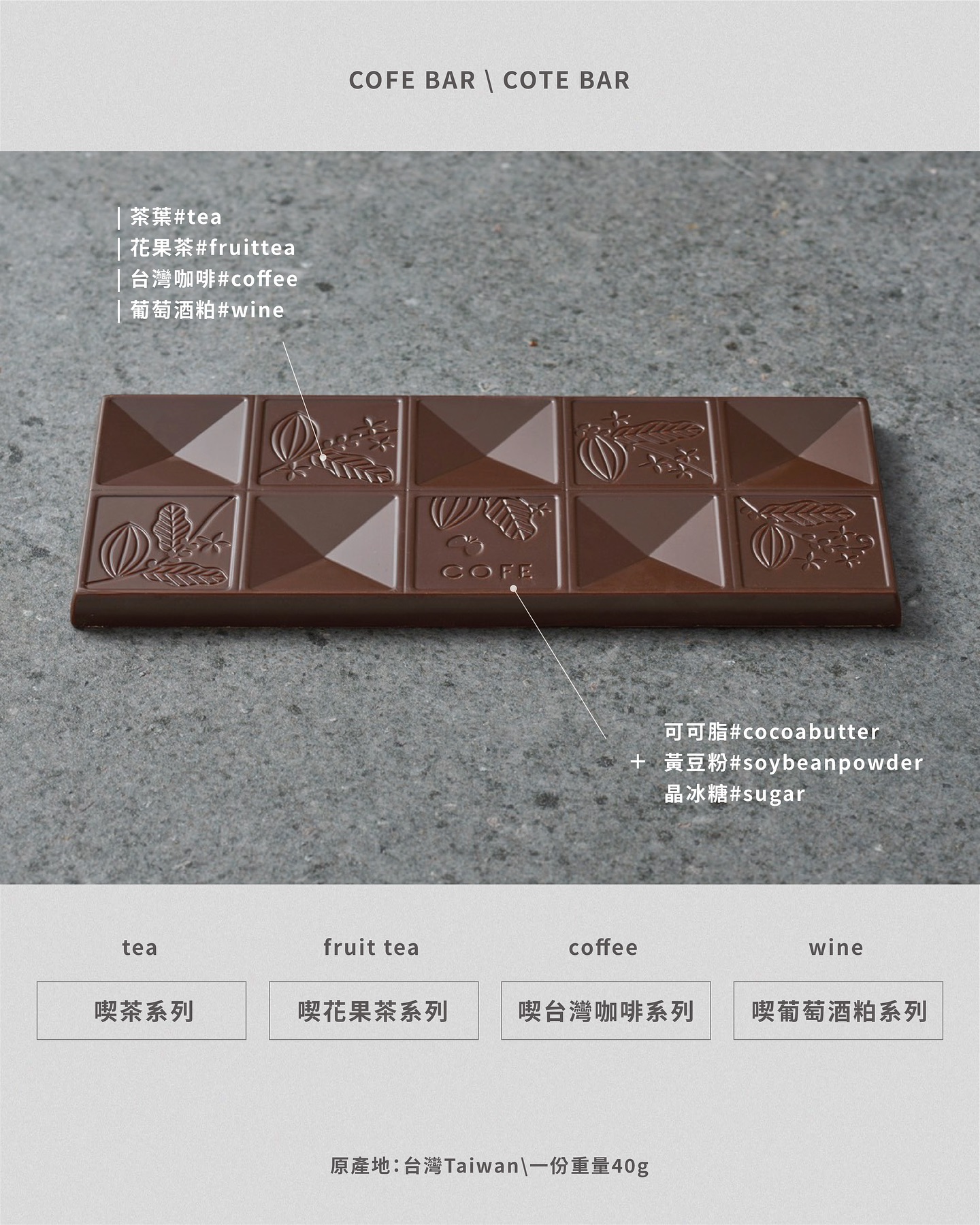

現行法規對「白巧克力」明訂可可脂含量至少20%,同時必須含有14%以上牛乳固形物。擇食以黃豆粉取代奶粉、且可可脂含量高於40%,創造世界首例的Vegan類白巧克力。此款創新產品一發表即於2019年獲得世界巧克力大賽亞太區金獎、銀獎,同概念衍伸系列產品亦於多次獲獎,最新獲獎紀錄為2025年度世界巧克力大賽亞太區銅獎。

即使在國際賽事被認定為以黃豆粉取代奶粉的白巧克力,在台灣卻因為沒有使用奶粉而不符合規範的牛乳固形物比例,產品既不能標示為白巧克力,也不適用黑巧克力與牛奶巧克力的總可可固形物規範,形成「無名可用」的窘境。

即使擇食創辦人顧瑋兩次提出陳述書說明產品的設計理念,並提出「可可脂含量皆大於40%、是『大量使用可可固形物』的真材實料巧克力產品」等說法,最終創新仍不被主管機關接受,食藥署發新聞稿時直接以「食品配方皆末含有非脂可可固形物或牛乳固形物」說明裁罰理由,導致媒體錯誤報導為「7款產品都不純」。

擇食股份有限公司開發系列素食者可食的「COFE Bar」,除了使用茶葉、台灣咖啡、果粉、葡萄酒粕、天然可可脂、晶冰糖之外,以台灣「金珠」品種製作的非基改黃豆粉取代一般製作白巧克力會使用的奶粉。(圖片來源:COFE臉書粉絲專頁)

國內法規與國際賽事標準脫節

在國際巧克力大賽(International Chocolate Awards)等國際專業賽事中,擇食的產品可可脂含量顯著高於市售產品,被正式歸類為「White chocolate bar with an infusion or flavouring」並獲獎。然而,台灣的法規仍停留在傳統乳製配方的分類邏輯,對植物基、功能型或跨界創新的巧克力缺乏認可機制。結果是,國際認定的高端巧克力,在本國卻被視為不合格商品。

擇食的特色茶巧克力系列,在國際植物基趨勢潮流下已成為市場成熟產品類別,卻在台灣因為沒有對應的法規定位而受到裁罰。對此顧瑋表示「作為專業的巧克力生產與出品業者,積極為消費者提供高品質原料、良好品味的優質產品,持續多年在國際專業舞臺上發表台灣優質巧克力作品,卻在自己國內被認列為違規廠商,深感遺憾。」

她也反問,對於主管單位的執法過嚴、抑制創新、標準與國際脫節、亦未能有合理且實務上可行的適切選項給責任業者,「請問此類產品除了形容為巧克力之外,還可以怎麼形容?」

從創意命名到違規裁罰 土然「萬靈丹」與「含餡巧克力」執法爭議

同時,台北市另一家精品巧克力品牌土然TERRA(九日風股份有限公司)則因為以「萬靈丹」命名的風味枇杷膏巧克力,被認定名稱與產品本質不符、可能誤導消費者遭罰。

土然TERRA負責人楊豐旭認為此產品命名是取自枇杷膏原料多用途的發想,並未在包裝或行銷中宣稱療效,且名稱本身並非直接作出功效宣稱,但最終仍被裁罰並要求在期限內改名。

楊豐旭表示當時詢問台北市政府衛生局稽查人員,對方以依照國語辭典「萬靈丹」指療效顯著的藥物,食品使用該字樣可能讓消費者誤以為具醫療效果,所以違反《食品安全衛生管理法》。

此案凸顯食品標示審查的灰色地帶,當法規對「暗示療效」的認定並無明確指標時,主管機關多依字面解釋執法,企業則難以預先判斷何種文字會踩線。

此外《巧克力之品名及標示規定》規範巧克力添加其他食品原料製成之固體型態產品,並以巧克力為品名者,其巧克力含量至少25%。其產品應於品名前加標示「含餡」或「加工」或等同之字義。主管機關解釋,這是為了讓消費者明確知悉產品成分,但業界質疑該用語與一般理解的「含餡」不同,反而可能誤導。例如土然以烏魚子為原料製成的「烏魚子風味巧克力」因此甚至需改為「烏魚子含餡巧克力」,楊豐旭認為如此反而更容易讓人以為內有整塊烏魚子。

台灣巧克力法規對於「含餡」一詞的定義與國際慣例差異甚大。楊豐旭認為,過度僵化的用詞要求,既不利於產品行銷,也削弱了標示制度的資訊價值。

土然的「烏魚子風味巧克力」是將烏魚子以高粱浸透,炙燒後刨成粉,一半融入可可膏,一半細刨在表面,保留鹹甜鮮香風味。在現行法規規範下需更名為「烏魚子含餡巧克力」,品名跟製程落差大反而容易造成消費者誤解。(圖片來源:TERRA 土然巧克力專門店臉書粉絲專頁)

法規到底是要支持還是扼殺巧克力產業?

《巧克力之品名及標示規定》立法的原意是針對市售可可脂含量有限、卻稱做巧克力的產品爭議所祭出的正名機制,但是當主管機關堅持以傳統分類執法,反而打壓了台灣精品巧克力職人的創意。這些可可脂含量符合要求、加入創新原料的新型態巧克力,不僅難以在名稱上忠實呈現巧克力特性,如今還因媒體引用官方說法而被貼上負面標籤。這不僅損及品牌聲譽,也可能讓其他業者在研發新型巧克力時裹足不前。缺乏彈性的分類標準,等同對植物基與新興食品技術設下無形門檻,削弱台灣在國際精品巧克力市場的創新競爭力。

保障消費者知情權固然重要,但當規範與國際市場標準脫節、缺乏對創新品項的合理定位時,執法就可能演變成創新的絆腳石。COFE、土然案反映的不只是單一品牌的委屈,更是台灣食品法規亟需檢討的現實:在確保食安的同時,如何為創新留出空間,建立能與國際接軌且具包容性的分類與標示制度。

審稿編輯:童儀展

延伸閱讀

▶台灣精品巧克力產業大地震!巧克力標示規定從立法到查驗出現巨大斷層、為保障消費者權益卻恐成產業緊箍咒?

▶亞洲巧克力的革命者!獎牌多到可以推骨牌的台灣巧克力!

▶黑巧克力、白巧克力、牛奶巧克力差在哪?巧克力%數越高就越苦嗎?

參考資料

▶巧克力之品名及標示規定