你應該要知道的食事

當便利商店不再只是販售商品,而開始關心你的健康,會發生什麼事?全家便利商店APP除了有「食在購安心」可依個人飲食需求查詢餐點資訊,還推出「全家健康功能」,不只能記錄身高、體重與每日攝取熱量,還能根據個人健康目標,主動推薦符合需求的餐點組合。從早餐麥片到低醣便當,這套系統結合商品資料庫、營養標示與用戶偏好,以數據驅動提供個人化的飲食建議。這不只是一次數位升級,更是便利商店通路邁向健康導向與顧客關係深化的關鍵一步。

上週一則食安新聞引發了我的關注,是民眾在全家的「食在購安心」裡,發現了可口可樂的茶飲品牌「原萃」的日式綠茶茶葉產地竟然來自於中國上海,當然在新聞曝光後,太古可口可樂很快地澄清為誤植,而全家也表示該平台是由廠商自行登錄。在這個事件裡,到底原萃的茶葉來自哪裡,我沒有多在意。反倒是這個全家的「食在購安心」引發了我的高度好奇。

全家便利商店的會員APP中的「食在購安心」功能,會完整地揭露產品資訊。(圖片來源:全家APP截圖)

全家便利商店的會員APP中的「食在購安心」功能,會完整地揭露產品資訊。(圖片來源:全家APP截圖)

第一時間的敬意來自於,全家怎麼有辦法這麼完整地揭露產品資訊,光整個作業程序就已經令人匪夷所思如何進行,廠商又如何這麼赤裸裸地呈現。甚至,像是飯糰這類鮮食,有分南北兩家不同供應商,全家也是完整呈現,甚至都比食藥署規範的食品追溯追蹤系統還要更細了。在驚呼之餘,我又發現了隱身在全家APP裡面的健康功能。

從賣便當到給健康建議:全家健康功能是怎麼運作的?

「全家」不只是你家附近買瓶水、熱個便當的地方,它如今也可能是你健康管理的入口。透過旗下APP的「全家健康功能」與「食在購安心」雙引擎,全家便利商店正悄悄地發展出一種前所未見的零售服務模式:以健康數據為核心,結合食品資訊、政府資料庫與使用者生活習慣,打造個人化的健康助理系統。這不只是功能上的升級,更是一場來自大通路的數據覺醒。

全家的這項功能設置在其官方APP「全家便利商店」中,名稱雖樸實無華,實則功能豐富。使用者只要登入帳號,就能建立個人健康目標(如每日攝取熱量、脂肪、蛋白質等),APP便會根據使用者設定,自動篩選出推薦餐點,並標示適合程度。這些推薦不僅來自全家自有商品,還包括眾多與之合作的外部供應品牌。

在全家便利商店的會員APP中的「健康」功能,讓使用者能建立個人健康目標,APP便會根據使用者設定,自動篩選出推薦餐點,並標示適合程度。(圖片來源:劉人豪提供)

在全家便利商店的會員APP中的「健康」功能,讓使用者能建立個人健康目標,APP便會根據使用者設定,自動篩選出推薦餐點,並標示適合程度。(圖片來源:劉人豪提供)

更關鍵的是,這項功能還能串接Apple Health、Google Fit等健康管理平台,導入身高、體重、步數與基礎代謝資訊,實現真正的「全通路個人健康建議」。

這種以「數據自動篩選搭配食物」的機制,不再只是單點式地提供食安資訊,而是從使用者自身出發,連結到生活型態與每日選擇的「即時建議」模式。它不是要你去健身房報到,而是在你微小的選擇中,創造一種更好、健康一點的生活方式。

全家「食在購安心」:從產品資訊透明到系統化健康推薦

其實「全家健康功能」的背後,仰賴的是另一套長年耕耘的基礎建設——「食在購安心」平台。這個平台讓全家的自有品牌商品能夠提供極為詳細的營養資訊,包括熱量、蛋白質、碳水、脂肪含量,甚至鈉含量與添加物種類都一清二楚。而對應這些資訊的,是每日數十萬計的商品流通與更新頻率。這是一筆極具價值的資料庫。

同時,這套平台也串接了部分縣市政府的衛生局資料。以目前為止能確認的三地為例:台北市、新北市、桃園市。

這三個地方的衛生單位已經規定:凡是設有兩家以上門市的連鎖品牌,都需定期上傳餐點的營養與成分資訊,並對外公開查詢。這也就使得全家得以在APP中調取這些公開資訊,補足自己商品外的品項資料,形成完整的推薦系統。雖然資料的完整性與即時性,尚無法與全家自有品牌相比,但對消費者而言,已經是一項難得的透明資訊平台。

例如,你今天在全家健康功能裡面,記錄你除了吃全家的鮮食外,還有吃麥當勞,你就可以key入你今天吃了麥當勞,選單就自動跳出了產品與其對應的熱量,這比坊間那種你得自己算熱量,或是APP有大約參考熱量的功能,都要更加精準。當然,前提是這些企業上傳到衛生單位的資料是正確的。

全家健康功能裡面,只要記錄吃的食物,選單就自動跳出了產品與其對應的熱量。(圖片來源:劉人豪提供)

全家健康功能裡面,只要記錄吃的食物,選單就自動跳出了產品與其對應的熱量。(圖片來源:劉人豪提供)

大通路的「數據覺醒」:不只是服務,更是平台的再定義

我們從這裡看見了一種趨勢的啟動:「大通路不只是賣產品,更是要開始解讀生活數據、提供日常決策建議。」這種從產品銷售走向個人化數據推薦的轉變,不單單只是功能上的升級,而是通路品牌本質的再定義。

這也是「數據覺醒」一詞背後的意涵:通路業者不再只是用POS系統追蹤銷售數據,而是將每一筆商品資料與使用者的選擇、身體狀況、生活目標串接起來,從而建構出下一世代的個人化零售體驗。

你買的不是一份沙拉,是一個距離你今日健康目標更接近的一餐。你喝的不是無糖茶,是在你攝糖量過高當天的系統建議。而這背後,不再只是廣告,而是計算、推論與即時推薦。

全球健康APP百花齊放:但通路結合的創新還不多見

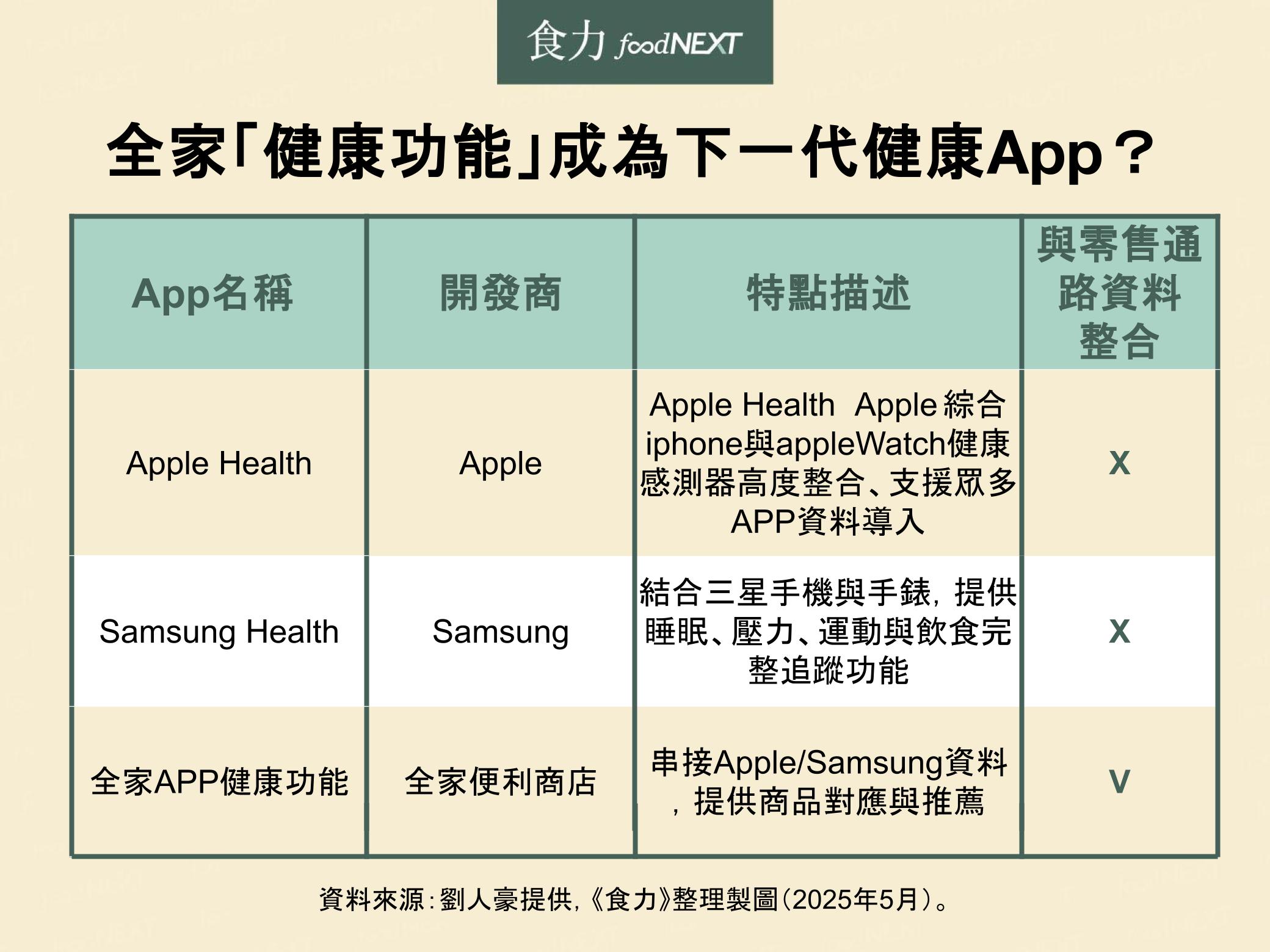

若要進一步對比全球主要健康類APP,我們可以參考目前市面上兩大主流平台:

雖然Apple與Samsung都有推出高完整度的健康追蹤工具,但兩者都停留在「身體數據紀錄工具」層級,尚未與食物推薦、實體採購緊密結合。相對來說,全家的APP在結合商品與健康目標的實用性上,反而走得更前一步。

多一點假期,多一點在家吃飯?便利商店也開始迎戰消費習慣轉變

值得一提的是,這樣的健康提案,放在整體消費型態轉變的脈絡下,更顯得前瞻。根據2025年最新通過的「紀念日及節日實施條例」,台灣國定假日已經增加至16天,接下來的教師節、台灣光復節、行憲紀念日等都將放假一天。這將讓人們在家的時間變多,而飲食場景也將從「通勤、上班」型態轉向「家庭、出遊」為主。

這對便利商店原本依賴的「下班快速購買、便當解決一餐」型消費模式來說,勢必會帶來影響。而像全家這種將使用者數據納入健康推薦的策略,就有可能轉化成下一階段的黏著力來源。例如:

1、設定「假期輕食模式」,提供不同熱量與食材建議

2、根據氣候與使用者運動量變化,動態建議熱量補充

3、假期出遊路線推薦沿途餐點搭配(旅遊健康模式)

這種跨越「產品」、「行為」與「生活情境」的思維模式,正是未來零售與健康融合的關鍵方向。

APP創業者的靈感?資料門檻讓「健康生活系統」變成通路優勢

如果你是APP開發者,是否曾想過開發一套健康飲食建議的App?實際上,這正是過去許多創業團隊試圖挑戰的題目。但大多數挑戰者最後都遇上一個門檻:沒有完整的食品數據庫、也沒有穩定的更新機制。

這恰恰就是為什麼這類服務最後往往由大型通路推出。全家擁有上千品項的每日即時更新資料,還有與供應商長期合作的數據同步機制,這是一般APP開發團隊無法比擬的資源,畢竟強勢通路是可以逼迫眾多供應商努力餵資料並更新資料。

因此,未來若要做健康相關的生活型態服務,勢必需要通路或平台級的參與與協力。甚至有可能由通路反向主導健康科技創新,而不再只是由醫療端、APP端來單打獨鬥。

全家做的不是健康功能,而是零售模式的重構提案

我們不妨這樣看待這一切:全家推出的「健康功能」,並不是某個單一功能的堆疊,而是一場對未來零售角色的重新定義。它正在回答一個關鍵問題:

如果零售品牌不只是販售商品,而是參與你的生活決策,那它能給你的,是什麼?

也許,是一瓶更健康的茶;也許,是一個剛剛好不會過量的便當;也許,是一個你不自覺中,變得更好的自己。而這份未來感,正來自於全家式的數據覺醒。

期盼台灣各強勢通路,餐飲、零售、FMCG,都能肩負起讓台灣人民看見未來生活模樣的責任,運用既有集團資源與數據,讓我們持續走向更富足的生命體驗。

【本文為作者意見,不代表本媒體立場】

審稿編輯:林玉婷

延伸閱讀

▶靠咖啡跨店取、友善食光地圖養出1450萬會員!全家董座揭秘如何讓顧客離不開它?

▶全家便利商店DEI計畫揭密!從溝通墊板到無豬肉標示 如何真正做到友善細節?

▶被老闆不斷打槍的「全家數位商模推進部」 如何成功透過「內部創業」發掘新客群?