你應該要知道的食事

當台灣人食米量逐年下滑,有沒有可能從源頭重新翻轉米的價值?大倉米鋪執行長簡碩宏從契作打底,讓台灣農友的技術升級,再以趣味命名打開市場,再到打進日本市場、拿下特A等級認證,用品牌與技術證明:台灣米不是只能便宜賣,更能成為飲食文化的主角。

採訪=童儀展

整理・撰文=林玉婷

當日本因氣候變遷與政策失衡爆發米荒,台灣米業者是否準備好把握這個難得契機?在這場全球稻米供應重整的浪潮中,大倉米鋪執行長簡碩宏,正用行動證明台灣好米不只能站穩本土市場,更有能力挺進國際舞台。

大倉米鋪執行長簡碩宏兼任台灣米食味鑑定士協會理事長,是日本海外唯一擁有日本水田環境鑑定士、炊飯調理鑑定士、米食味鑑定士三張專業證照的職人。(許禕哲攝)

從一碗好飯開始的品牌哲學

「我們做的不是賣米,是讓人吃到一口安心的飯。」簡碩宏語氣篤定地說。他創立的大倉米鋪,與南投草屯在地農民合作採取契作與共同研發模式,由公司提供種苗、技術指導與採購保證,確保品種穩定與栽種品質,在30多公頃的稻田裡,有超過10個品種市面沒有的品種在進行測試。此外也與陸續拓展至不同產區與農會系統合作,共同推動品種改良與栽培技術升級。

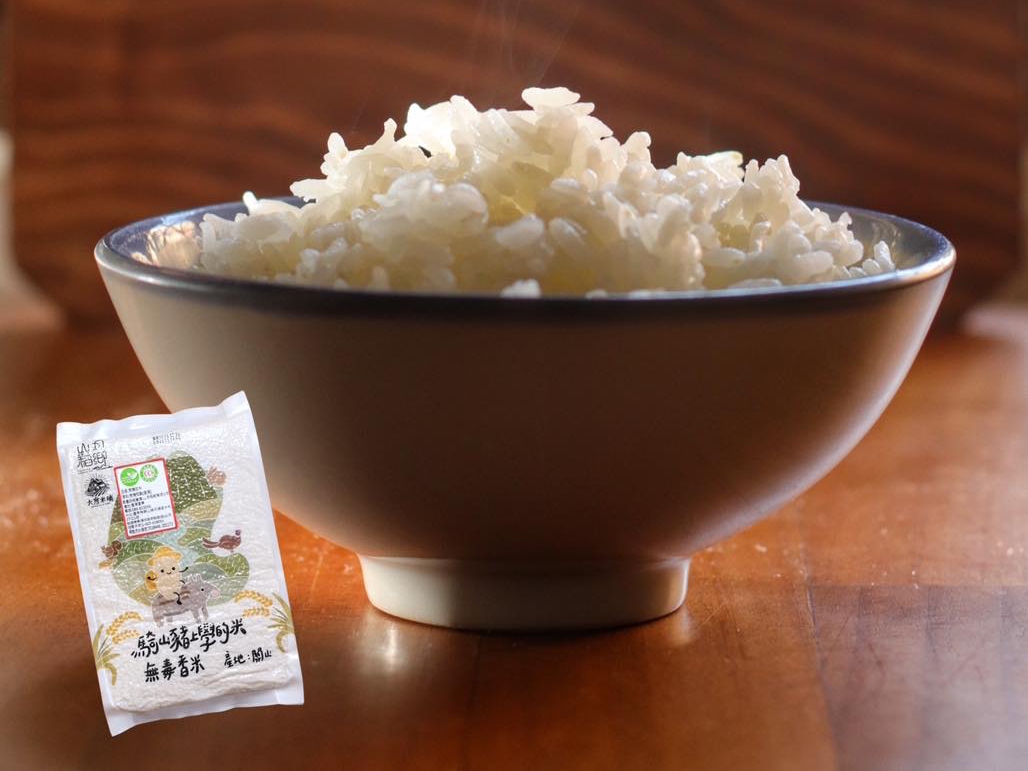

品牌不走傳統命名套路,而以「少女之心」、「騎山豬上學的米」等趣味名稱,將米的特性與產地文化做出連結,讓消費者吃下的不只是米,更是一段記憶與情感的認同。除了家用食米,更開發適合製作壽司、飯糰、炒飯、咖哩飯等米種。

大倉米鋪與農友契作的稻米包裝和命名有別於傳統稻米,在通路貨架上相當吸睛。(圖片來源:大倉米鋪臉書官方粉絲專頁)

台灣米,如何拿下日本特A評鑑?

「日本人吃我們的米,竟然以為是自家生產的,這是我最驕傲的時刻。」簡碩宏回憶道。2023年初,他與團隊即針對出口日本展開部署,歷時3個月完成符合日本農藥殘留規範的田間管理計畫,並選用具耐儲特性的「台南11號」米種。2023年11月採收後,樣品送往日本官方「實味測定會」接受盲測,評估標準包括口感、香氣、含水率、外觀與黏彈性,最終獲得最高級別「特A」評價。

除了進軍B端通路(學校團膳、醫療機構、長照中心),2025年7月起,大倉米鋪將進入北海道、東京、山形與福岡等地的超市,以自有品牌正式登上日本消費者的餐桌。「他們吃不出是進口米,這代表我們的技術與品質,已經追平甚至超越在地標準。」簡碩宏說。

大倉米鋪的產品包裝清楚標示稻米品種、產地與農友資訊,以及口感或認證,最左方的「日本特A台南11號」深受日本專家好評。(圖片來源:大倉米鋪臉書官方粉絲專頁)

大倉米鋪每一款米都經過簡碩宏米食味鑑定士的認證,契作農民也持續吸收日本最新稻米栽種知識,在稻米收成後、上市前,都會經過反覆測試、實際炊飯試吃,確認建議的米水比例。(圖片來源:大倉米鋪臉書官方粉絲專頁)

出口不是比價格,是比信任與技術

「與其拼價格,不如用品質打出台灣米的價值。」簡碩宏直言。台灣米過去在國際市場常被定位為低價填補品,他決心改變這種印象。為此,大倉米鋪堅持以原廠包裝進入海外通路,不透過貿易商重新包裝或貼牌,並協助日方食材供應商了解台灣米優勢。他強調,除了種得好,還要煮得好、賣得好,才能讓台灣米真正具備競爭力。

產業升級,不能只是靠運氣出口

簡碩宏呼籲,若要真正擴大出口規模與產業轉型,政府與業者應從三方面著手:

一是建立統一出口等級標準與品牌認證,提高國際客戶對台灣米的信任感;

二是共享出口流程經驗,包含通關文件、農藥檢測、物流保鮮等,減少新進者試錯成本;

三是推動多元應用創新,如機能米、即食飯、米點心與飯糰文化,建立「台灣米食」的文化主張與市場價值。

「我們不怕同行來做,只怕大家只想撿現成、不願投入。」簡碩宏說。他強調,大倉米鋪願意與其他米商分享流程經驗,「因為台灣米能否真正站穩國際市場,需要的從來不只是單一品牌,而是一整個產業的集體轉型與信念。」

從食米下滑到飲食再造 如何讓米飯重新上桌?

但現實是殘酷的。台灣人年均食米量跌破50公斤,白飯逐漸被外食文化與「澱粉恐懼」邊緣化。簡碩宏開始著手以三項實踐策略重振米食地位:

一、投入機能米研發:

自2023年起,大倉團隊即開始在自有試驗田導入低GI、低熱量與高膳食纖維米種進行田間測試,目前已有兩款進入穩定培育階段,預計2025年底前完成商品化。

二、開發即食飯商品:

2024年啟動開發計畫,與國內具備商業無菌殺菌設備的代工廠合作,打造「常溫保存、一分鐘微波即食」產品,2025年Q3進入試銷通路,並規劃出口日本市場進行同步測試。

三、普及炊飯科學教育:

自2022年起開始辦理「煮飯工作坊」,提供家庭、餐廳與學校單位到點示範,強調水溫控制與澱粉糊化關鍵,已累計培訓上百人次,並擴及部分通路業者導入使用。「不是米不好吃,是沒人教你怎麼煮好吃。」在課程中親自示範「用相同鍋具、相同米,煮出不一樣的好飯」,讓民眾理解:米不好吃不是品質問題,「某些超商找我們,不只是買米,也請我們提供炊飯技術,讓他們不用加炊飯劑,飯也能煮得比別人好吃。」

簡碩宏強調的是「炊飯科學」,例如台灣自來水平均水溫18~20°C,這段溫度在浸泡與吸水階段容易導致米飯澱粉產生β化現象,使口感變硬、吸水不均,甚至煮後容易老化。因此掌握水溫與煮飯時機至關重要,泡米時若能使用溫水預處理或進行水溫控管,將有助於穩定飯的口感與風味。

不同的米種,煮飯的方式也略有不同,例如大倉米鋪在粉絲團上分享「騎山豬上學的米」,以300公克米洗淨瀝乾加上360公克水,浸泡30分鐘後以電子鍋白飯模式炊熟,炊熟後立刻鬆飯再燜10分鐘,口感和香氣俱佳。(圖片來源:大倉米鋪臉書官方粉絲專頁)

農業是食育的基礎 讓孩子吃到好飯、台灣米產業就有進步的機會

簡碩宏最後強調,米食不該只是出口商品,而是連結土地、文化與營養教育的起點。「我們以前都說農業是國本,但現在應該進一步把它當作『食育』的基礎。」他認為,無論是讓孩子吃到好飯,或是讓國際看見台灣米的技術與品質,最終的目標應該一致,讓農業重新被理解為現代社會不可或缺的支柱。他說:「只要我們有信心、懂得合作、願意前進,台灣米不是沒有機會,而是準備好了沒有。」

延伸閱讀

▶台灣農地為何流失?多吃一口台灣米 多留下一塊綠地

▶吃米補充維他命B1?中興大學與瑞士團隊成功開發富含維他命B1水稻、有助防治B1缺乏症!

▶終於有台灣米可以做義大利燉飯了!台灣第1個適合燉飯的水稻「花蓮26號」成功技轉!